Différences entre versions de « Neuropsychologie »

| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||

[[Fichier:Neuropsycho.png|vignette]] | [[Fichier:Neuropsycho.png|vignette]] | ||

| − | = {{Widget: | + | = {{Widget:La neuropsychologie en tant que discipline }} = |

| − | la | + | == Discipline expérimentale == |

| + | Comme discipline [[science|scientifique]], la neuropsychologie s'attache donc à découvrir le siège cérébral des fonctions mentales telles que l'[[attention]], la [[mémoire (psychologie)|mémoire]]{{etc}}, mais également à observer les relations entre ces fonctions, d'un point de vue cérébral (étude des boucles de fonctionnement, études de [[Réseau de neurones (biologie)|réseaux neuronaux]]) et cognitif. Il s'agit de comprendre le cerveau comme support de l'intellect et de comprendre l'intellect comme intégré au [[cerveau]]. | ||

| + | |||

| + | Comme discipline cognitive, son rôle est aussi de fournir des arguments expérimentaux aux modèles cognitivistes, et en d'autres termes, de vérifier ou de révoquer, par la pratique, des théories sur le fonctionnement mental humain et animal. Ainsi si un modèle cognitif postule l'interdépendance stricte entre deux processus mentaux A et B, mais que la neuropsychologie observe une double dissociation des troubles (processus A préservé quand processus B déficitaire, et inversement chez d'autres patients) au niveau de ces processus, une solide critique pourra être apportée au modèle puisque les données cliniques fournissent des éléments en faveur d'une indépendance des processus A et B. | ||

| + | |||

| + | La recherche en neuropsychologie permet également de développer des [[test neuropsychologique|tests neuropsychologiques]] permettant d'apprécier et de quantifier un trouble cognitif après une [[lésion cérébrale|affection cérébrale]]<ref name=":0">{{Lien web|langue=|titre=http://www.unitheque.com/UploadFile/DocumentPDF/N/E/IVML-9782100706655.pdf|url=http://www.unitheque.com/UploadFile/DocumentPDF/N/E/IVML-9782100706655.pdf|site=|date=|consulté le=}}.</ref>. | ||

| + | |||

| + | === Moyens d'investigation === | ||

| + | Les [[Test neuropsychologique|tests neuropsychologiques]] sont le premier outil des neuropsychologues, qu'ils soient cliniciens ou chercheurs. Il s'agit de mesurer, à l'aide de tests standardisés et normalisés, les capacités mnésiques, langagières, praxiques, gnosiques... d'un patient et de le comparer, éventuellement, à celles d'un sujet sain (ou d'un groupe de sujets sains). | ||

| + | |||

| + | Ses moyens d'investigations sont divers mais l'[[imagerie cérébrale]] ([[Imagerie par résonance magnétique|IRM]], [[Tomographie à émission de positon|TEP]], [[Électro-encéphalographie|EEG]], [[Magnétoencéphalographie|MEG]]...) constitue un outil désormais incontournable dans la recherche actuelle. De fait la neuropsychologie contemporaine s'intègre donc dans le courant des [[neurosciences cognitives]]. | ||

| + | |||

| + | === Chercheur en neuropsychologie === | ||

| + | S'il existe un [[doctorat]] de neuropsychologie amenant à une formation de très haut niveau dans le domaine de la neuropsychologie, un doctorat en [[psychologie]], en [[psychologie cognitive]], en [[sciences cognitives]] ou en [[neurosciences]] peut très bien constituer un billet d'entrée dans la recherche en neuropsychologie du moment que les thèmes du jeune chercheur coïncident avec ceux de la neuropsychologie. Il s'agit en France d'une formation de niveau dit ''bac + 8'' et les voies d'accès sont diverses et variées. Les thèmes constituent aussi bien la recherche appliquée que la recherche fondamentale. | ||

| + | |||

| + | Compte tenu de l'imbrication profonde entre recherche et pratique dans cette discipline, beaucoup de chercheurs en neuropsychologie ont également effectué une formation clinique (''voir plus bas''). | ||

| + | |||

| + | Beaucoup de neuropsychologues participent également à de nombreux protocoles de recherches, la plupart du temps sur des sujets concernant la recherche appliquée, comme l'élaboration de nouveaux tests. | ||

| + | |||

| + | Enfin certains [[médecin]]s [[neurologue]]s et [[orthophoniste|orthophonistes]] participent également à la recherche en neuropsychologie. | ||

= {{Widget:Questions-possibles-Fiche}} = | = {{Widget:Questions-possibles-Fiche}} = | ||

Version du 19 novembre 2023 à 00:01

Traduction

Traduction

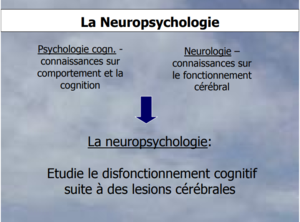

Définition

Définition

«La neuropsychologie est la discipline qui traite des fonctions mentales supérieures dans leurs rapports avec les structures cérébrales » (Hécaen et Lanteri-Laura, 1983, p. 2). Au croisement de la neurologie et de la psychologie, la neuropsychologie est une science qui étudie la relation entre le cerveau et le comportement humain. Elle s’intéresse à la fois au fonctionnement normal et anormal du cerveau. Concrètement, des chercheurs en neuropsychologie examinent, par exemple, le rôle des différentes structures cérébrales dans l’acquisition de nouvelles connaissances ou dans la reconnaissance d’objets dans l’environnement. D’autres étudient comment les troubles neurologiques développementaux (ex. : dyslexie, trouble de déficit de l’attention), acquis (ex. : accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien) ou dégénératifs (ex. : maladie d’Alzheimer) affectent la cognition, le comportement, la personnalité et les émotions d’une personne.

Widget:La neuropsychologie en tant que discipline

== Discipline expérimentale ==

Comme discipline scientifique, la neuropsychologie s'attache donc à découvrir le siège cérébral des fonctions mentales telles que l'attention, la mémoireModèle:Etc, mais également à observer les relations entre ces fonctions, d'un point de vue cérébral (étude des boucles de fonctionnement, études de réseaux neuronaux) et cognitif. Il s'agit de comprendre le cerveau comme support de l'intellect et de comprendre l'intellect comme intégré au cerveau.

Comme discipline cognitive, son rôle est aussi de fournir des arguments expérimentaux aux modèles cognitivistes, et en d'autres termes, de vérifier ou de révoquer, par la pratique, des théories sur le fonctionnement mental humain et animal. Ainsi si un modèle cognitif postule l'interdépendance stricte entre deux processus mentaux A et B, mais que la neuropsychologie observe une double dissociation des troubles (processus A préservé quand processus B déficitaire, et inversement chez d'autres patients) au niveau de ces processus, une solide critique pourra être apportée au modèle puisque les données cliniques fournissent des éléments en faveur d'une indépendance des processus A et B.

La recherche en neuropsychologie permet également de développer des tests neuropsychologiques permettant d'apprécier et de quantifier un trouble cognitif après une affection cérébrale[1].

Moyens d'investigation

Les tests neuropsychologiques sont le premier outil des neuropsychologues, qu'ils soient cliniciens ou chercheurs. Il s'agit de mesurer, à l'aide de tests standardisés et normalisés, les capacités mnésiques, langagières, praxiques, gnosiques... d'un patient et de le comparer, éventuellement, à celles d'un sujet sain (ou d'un groupe de sujets sains).

Ses moyens d'investigations sont divers mais l'imagerie cérébrale (IRM, TEP, EEG, MEG...) constitue un outil désormais incontournable dans la recherche actuelle. De fait la neuropsychologie contemporaine s'intègre donc dans le courant des neurosciences cognitives.

Chercheur en neuropsychologie

S'il existe un doctorat de neuropsychologie amenant à une formation de très haut niveau dans le domaine de la neuropsychologie, un doctorat en psychologie, en psychologie cognitive, en sciences cognitives ou en neurosciences peut très bien constituer un billet d'entrée dans la recherche en neuropsychologie du moment que les thèmes du jeune chercheur coïncident avec ceux de la neuropsychologie. Il s'agit en France d'une formation de niveau dit bac + 8 et les voies d'accès sont diverses et variées. Les thèmes constituent aussi bien la recherche appliquée que la recherche fondamentale.

Compte tenu de l'imbrication profonde entre recherche et pratique dans cette discipline, beaucoup de chercheurs en neuropsychologie ont également effectué une formation clinique (voir plus bas).

Beaucoup de neuropsychologues participent également à de nombreux protocoles de recherches, la plupart du temps sur des sujets concernant la recherche appliquée, comme l'élaboration de nouveaux tests.

Enfin certains médecins neurologues et orthophonistes participent également à la recherche en neuropsychologie.

Questions possibles

Questions possibles

Pour quels types de difficultés fait-on appel au neuropsychologue ?

Toute pathologie ou lésion touchant le système nerveux central (SNC) est susceptible d'entraîner des altérations du fonctionnement mental. Parmi les affections les plus courantes, on trouve les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les traumatismes crâniens, les pathologies neurodégénératives (la maladie d'Alzheimer, notamment), l'épilepsie, la sclérose en plaques, les tumeurs cérébrales, les infections du SNC (encéphalite, méningite...), certaines intoxications, etc.

Mais le neuropsychologue, formé à des méthodes d'évaluation rigoureuses et scientifiques du fonctionnement mental, peut également intervenir pour mieux comprendre les difficultés (cognitives, principalement) dont l'origine peut ne pas être liée directement à une affection acquise du système nerveux central : patients souffrant de troubles psychopathologiques (schizophrénie notamment), troubles d'apprentissage et troubles développementaux, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), difficultés scolaires (évaluation des capacités de mémoire et d'attention), etc.

}}

Widget:La neuropsychologie en tant que discipline

Widget:Discipline expérimentale

Comme discipline scientifique, la neuropsychologie s'attache donc à découvrir le siège cérébral des fonctions mentales telles que l'attention, la mémoire, etc., mais également à observer les relations entre ces fonctions, d'un point de vue cérébral (étude des boucles de fonctionnement, études de réseaux neuronaux) et cognitif. Il s'agit de comprendre le cerveau comme support de l'intellect et de comprendre l'intellect comme intégré au cerveau.

Comme discipline cognitive, son rôle est aussi de fournir des arguments expérimentaux aux modèles cognitivistes, et en d'autres termes, de vérifier ou de révoquer, par la pratique, des théories sur le fonctionnement mental humain et animal. Ainsi si un modèle cognitif postule l'interdépendance stricte entre deux processus mentaux A et B, mais que la neuropsychologie observe une double dissociation des troubles (processus A préservé quand processus B déficitaire, et inversement chez d'autres patients) au niveau de ces processus, une solide critique pourra être apportée au modèle puisque les données cliniques fournissent des éléments en faveur d'une indépendance des processus A et B.

La recherche en neuropsychologie permet également de développer des tests neuropsychologiques permettant d'apprécier et de quantifier un trouble cognitif après une affection cérébrale. [1]

Moyens d'investigation

Les tests neuropsychologiques sont le premier outil des neuropsychologues, qu'ils soient cliniciens ou chercheurs. Il s'agit de mesurer, à l'aide de tests standardisés et normalisés, les capacités mnésiques, langagières, praxiques, gnosiques... d'un patient et de le comparer, éventuellement, à celles d'un sujet sain (ou d'un groupe de sujets sains).

Ses moyens d'investigations sont divers mais l'imagerie cérébrale (IRM, TEP, EEG, MEG...) constitue un outil désormais incontournable dans la recherche actuelle. De fait la neuropsychologie contemporaine s'intègre donc dans le courant des neurosciences cognitives.

Chercheur en neuropsychologie

S'il existe un doctorat de neuropsychologie amenant à une formation de très haut niveau dans le domaine de la neuropsychologie, un doctorat en psychologie, en psychologie cognitive, en sciences cognitives ou en neurosciences peut très bien constituer un billet d'entrée dans la recherche en neuropsychologie du moment que les thèmes du jeune chercheur coïncident avec ceux de la neuropsychologie. Il s'agit en France d'une formation de niveau dit bac + 8 et les voies d'accès sont diverses et variées. Les thèmes constituent aussi bien la recherche appliquée que la recherche fondamentale. Compte tenu de l'imbrication profonde entre recherche et pratique dans cette discipline, beaucoup de chercheurs en neuropsychologie ont également effectué une formation clinique (voir plus bas). Beaucoup de neuropsychologues participent également à de nombreux protocoles de recherches, la plupart du temps sur des sujets concernant la recherche appliquée, comme l'élaboration de nouveaux tests. Enfin certains médecins neurologues et orthophonistes participent également à la recherche en neuropsychologie.

Aides et astuces

Education: Autres liens, sites ou portails

Bibliographie

Bibliographie

Pour citer cette page: ([2])

ABROUGUI, M & al, 2023. Neuropsychologie. In Didaquest [en ligne]. <http:www.didaquest.org/wiki/Neuropsychologie>, consulté le 3, juin, 2024

- ..................

- ..................

- ..................

- ..................