Différences entre versions de « Roches énergetiques »

| Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||

Il est intéressant de souligner que l’origine biologique des charbons n’a jamais été contestée parce que les restes de plantes fossiles qu’ils contiennent en apportent une preuve indéniable (figure1). Faisant un lien entre ces deux types de combustibles fossiles carbonés, et reprenant l’idée de Libavius, le savant russe [[Mikhaïl Lomonossov]] formule en 1757 l’hypothèse selon laquelle le pétrole liquide et le bitume solide tireraient leur origine de détritus végétaux transformés dans le sous-sol sous l’effet de la température et de la pression. Cette hypothèse est rejetée au début du 19e siècle par le géologue et chimiste allemand [[Alexander von Humboldt]] et le thermodynamicien français [[Louis Joseph Gay-Lussac]] qui tous deux font du pétrole un composé primordial de la Terre remontant des grandes profondeurs à la faveur d’éruption à froid. Cette hypothèse purement chimique n’est pas sans argument et une école de pensée russe a largement diffusé cette théorie d’une origine abiotique du pétrole à partir du milieu du 20e siècle ; idée qui refait régulièrement surface pour laisser entendre qu’il y aurait beaucoup plus de pétrole que nous le pensons dans les profondeurs de la Terre. | Il est intéressant de souligner que l’origine biologique des charbons n’a jamais été contestée parce que les restes de plantes fossiles qu’ils contiennent en apportent une preuve indéniable (figure1). Faisant un lien entre ces deux types de combustibles fossiles carbonés, et reprenant l’idée de Libavius, le savant russe [[Mikhaïl Lomonossov]] formule en 1757 l’hypothèse selon laquelle le pétrole liquide et le bitume solide tireraient leur origine de détritus végétaux transformés dans le sous-sol sous l’effet de la température et de la pression. Cette hypothèse est rejetée au début du 19e siècle par le géologue et chimiste allemand [[Alexander von Humboldt]] et le thermodynamicien français [[Louis Joseph Gay-Lussac]] qui tous deux font du pétrole un composé primordial de la Terre remontant des grandes profondeurs à la faveur d’éruption à froid. Cette hypothèse purement chimique n’est pas sans argument et une école de pensée russe a largement diffusé cette théorie d’une origine abiotique du pétrole à partir du milieu du 20e siècle ; idée qui refait régulièrement surface pour laisser entendre qu’il y aurait beaucoup plus de pétrole que nous le pensons dans les profondeurs de la Terre. | ||

| + | |||

| + | {{-}}le charbon | ||

| + | |||

| + | Le charbon est une roche sédimentaire combustible, riche en carbone, de couleur noire ou marron foncé, formée à partir de la dégradation partielle de la matière organique des végétaux. Il est exploité dans des mines appelées charbonnages en tant que combustible. | ||

| + | |||

| + | Couvrant 26,9 % des besoins énergétiques mondiaux en 2018, le charbon est la seconde ressource énergétique de l'humanité, derrière le pétrole (31,6 %), et la première source d'électricité avec 38,2 % de la production d'électricité en 2018, part estimée par BP à 36 % en 2019. | ||

| + | |||

| + | Plus de 70 % de la consommation mondiale en 2019 sont concentrés sur trois pays : Chine 51,7 %, Inde 11,8 % et États-Unis 7,2 %. | ||

| + | |||

| + | Souvent appelé houille, il était autrefois appelé charbon de terre en opposition au charbon de bois. | ||

| + | |||

| + | Au cours de plusieurs millions d'années, l'accumulation et la sédimentation de débris végétaux dans un environnement de type tourbière provoque une modification graduelle des conditions de température, de pression et d'oxydo-réduction dans la couche de charbon qui conduit, par carbonisation, à la formation de composés de plus en plus riches en carbone : la tourbe (moins de 50 %), le lignite (50 à 60 %), la houille (60 à 90 %) et l'anthracite (93 à 97 %). La formation des plus importants gisements de charbon commence au Carbonifère, environ de -360 à -295 Ma. | ||

| + | |||

| + | Les réserves mondiales de charbon sont estimées à 1 070 Gt (milliards de tonnes) fin 2019, dont 23,3 % aux États-Unis, 15,2 % en Russie, 13,9 % en Australie et 13,2 % en Chine, soit 132 ans de production au rythme de 2019 ; cette production est à près de 80 % située dans cinq pays : la Chine (47,3 %), l'Inde (9,3 %), les États-Unis (7,9 %), l'Indonésie (7,5 %) et l'Australie (6,2 %) ; elle a progressé de 158 % en 46 ans (1973-2019) malgré une baisse de 2,5 % en 2015 et de 6 % en 2016, suivie d'une remontée de 3,3 % en 2017, de 3,3 % en 2018 et de 1,5 % en 2019. L'AIE prévoit que la production mondiale devrait être stable entre 2018 et 2023, la baisse de la consommation en Europe et Amérique du nord étant compensée par son augmentation en Inde et en Asie du Sud-Est. | ||

| + | |||

| + | Son extraction dans les mines a rendu possible la révolution industrielle au xixe siècle. Sa combustion engendre 44,0 % des émissions de CO2 dues à l'énergie en 2018, contre 34,1 % pour le pétrole et 21,2 % pour le gaz naturel. Pour atteindre l'objectif des négociations internationales sur le climat de maintenir la hausse des températures en deçà de 2 °C par rapport à l'ère préindustrielle, il faudrait globalement s'abstenir d'extraire plus de 80 % du charbon disponible dans le sous-sol mondial, d'ici à 2050. | ||

}}<!-- ******** Fin Fiche Didactique Définition ******************* --> | }}<!-- ******** Fin Fiche Didactique Définition ******************* --> | ||

Version du 10 janvier 2021 à 23:32

Traduction

Traduction

Roches énergetiques (Français)

/ Energetic rocks (Anglais)

/ الصخور الطاقية (Arabe)

/ Rocas energéticas (Espagnol)

Définition

Définition

Domaine, Discipline, Thématique

Définition écrite

- ......................................................................

....................................................................... ....................................................................... .......................................................................

- ......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

a. Les roches fossiles

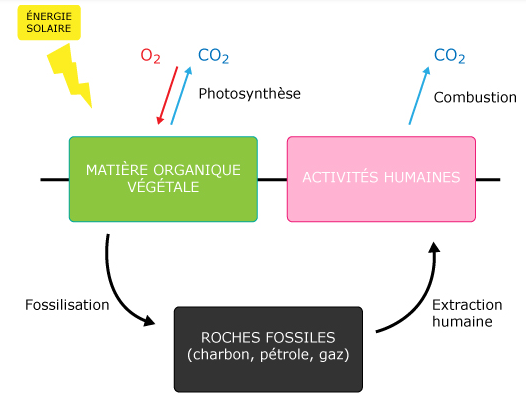

Les roches fossiles (charbon, pétrole, gaz) sont principalement utilisées lors de réactions de combustion qui conduisent à la libération de dioxyde de carbone dans l’atmosphère (doc. 1).

Les roches fossiles ont été formées par enfouissement rapide puis fossilisation de matière organique végétale. Elles permettent le stockage à long terme de l’énergie solaire captée par les végétaux lors du processus de photosynthèse (doc. 1). Leur exploitation intensive depuis l’ère industrielle a épuisé les stocks disponibles. On estime la durée des réservesmondiales à 47 ans pour le pétrole, 64 ans pour le gaz et 156 ans pour le charbon. Sachant qu’il faut plusieurs dizaines de millions d’années pour produire ce type de roches, il est difficile d’envisager le renouvellement des stocks.

De plus, l’utilisation de ce type de ressources conduit à une augmentation de la température de surface de la planète par libération de gaz à effet de serre tel que le dioxyde de carbone.

Partout où affleuraient les roches pétrolifères, on se servait du bitume comme isolant. Les Egyptiens utilisaient aussi le pétrole pour la momification, les Mésopotamiens comme produit cosmétique et combustible d’éclairage. L’industrie pétrolifère est officiellement née un jour de l’été 1859 où l’ingénieur Edwin Drake, un ex-employé de chemin de fer qui prétendait être colonel, vit surgir du pétrole de son forage de Titus-ville, en Pennsylvanie. L’histoire du pétrole : des momies de l’antiquité …La Bible est la première à faire mention de cette roche fossile, qui aurait été utilisée pour recouvrir l’arche de Noé. Il y a plus de 3000 ans en Mésopotamie, le pétrole qui remontait à la surface sous forme de suintement de bitume, était utilisé comme mortier dans la construction des remparts, pour le calfatage des coques des navires et pour assurer l’étanchéité des citernes et conduites d’eau, comme source d’énergie et même comme médicament. En Egypte, il était un ingrédient essentiel au long et complexe processus de momification. Au Moyen Âge, le pétrole devient une arme redoutable : le «feux grégeois » des byzantins. Il s’agissait de grenades en terre cuite remplies de pétrole et de salpêtre qui étaient lancées d’un navire et explosaient en laissant échapper le pétrole. Enflammé, ce dernier se répandait sur l’eau et propageait le feu aux autres navires. En 1264, lorsqu’il visita Bakou (Azerbaïdjan), Marco Polo décrivit l’exploitation du pétrole de surface, « recueilli en quantités qui pourraient remplir des centaines de navires ». Dès 1594, on creusait dans cette région des puits profonds de 35 mètres. En 1830, on comptait 116 forages, qui produisaient 720 barils par jour. Drake n’est pas non plus le premier à forer en adaptant la technique utilisée dans les mines de sel (un trépan suspendu au bout d’un câble qui lui transmet, depuis la surface, un mouvement alternatif créé par un balancier) : l’ingénieur russe Semyonov utilisa cette technique dès 1854, toujours à Bskou. … aux grandes majors de l’ère industrielleLa révolution industielle entraîna la recherche de nouveaux combustibles; les bouleversements sociaux qu'elle occasionna créèrent le besoin d'un pétrole peu onéreux et de bonne qualité pour les lampes. Toutefois, l'huile de baleine n'était accessible qu'aux riches, les bougies de suif avaient une odeur désagréable et les becs de gaz n'existaient que dans les maisons et appartements modernes des zones urbaines. La recherche d'un meilleur combustible de lampe entraîna une forte demande d'"huile de roche" - c'est-à-dire de pétrole brut - et, vers le milieu du XIXe siècle, de nombreux scientifiques mirent au point des procédés permettant d'en faire un usage commercial. C'est ainsi que débuta la recherche de plus importantes sources d'approvisionnement en pétrole brut. On savait que les puits creusés pour l'eau et le sel présentent parfois des infiltrations de pétrole. L'idée de forages pétroliers fit donc naturellement son chemin. Les premiers puits furent forés en Allemagne, en 1875. L'initiative qui rencontra le plus grand retentissemnt fut cepandant delle d'Edwin L. Drake, le 27 août 1859, à Titus-ville, en Pennsylvanie. Drake procéda à des forages pour trouver la "nappe mère", origine des affleurements de pétrole. Petra Oleum, soumis à la question des scientifiques, a été vu par certains comme un fluide d’origine minérale, ayant donc une origine abiotique… Pourtant les indices de son origine biologique, c’est-à-dire de sa filiation avec ce qui a été vivant, même si c’était il y a des millions d’années, sont multiples. Le pétrole lui-même passe aux aveux en laissant partout des empreintes qui le rattachent à la vie. Si le pétrole ou ses dérivés ont été utilisés par l’Homme depuis le Néolithique, son origine est restée longtemps mystérieuse. Dans son traité Opus Tertium, paru en 1268, Roger Bacon commente l’absence de discussion sur l’origine des huiles et des bitumes par Aristote et les autres philosophes de l’Antiquité. C’est à la Renaissance qu’émergent deux hypothèses contradictoires sur l’origine du pétrole. En 1546, Georgius Agricola publie De Natura eorum quae Efflunnt ex Terra, ouvrage dans lequel apparait la première mention du mot pétrole, du latin petra oleum (huile de pierre). Agricola élargit le concept d’Aristote d’exhalations depuis les profondeurs de la Terre et propose que les bitumes soient la condensation de vapeurs soufrées. De son côté, Andreas Libavius théorise en 1597 dans son ouvrage Alchemia que le bitume se forme à partir de la résine d’anciens arbres. Depuis, un long débat scientifique s’est poursuivi entre les tenants d’une origine abiotique du pétrole et ceux qui y voient un produit dérivant de la transformation de matières organiques fossilisées. Il est intéressant de souligner que l’origine biologique des charbons n’a jamais été contestée parce que les restes de plantes fossiles qu’ils contiennent en apportent une preuve indéniable (figure1). Faisant un lien entre ces deux types de combustibles fossiles carbonés, et reprenant l’idée de Libavius, le savant russe Mikhaïl Lomonossov formule en 1757 l’hypothèse selon laquelle le pétrole liquide et le bitume solide tireraient leur origine de détritus végétaux transformés dans le sous-sol sous l’effet de la température et de la pression. Cette hypothèse est rejetée au début du 19e siècle par le géologue et chimiste allemand Alexander von Humboldt et le thermodynamicien français Louis Joseph Gay-Lussac qui tous deux font du pétrole un composé primordial de la Terre remontant des grandes profondeurs à la faveur d’éruption à froid. Cette hypothèse purement chimique n’est pas sans argument et une école de pensée russe a largement diffusé cette théorie d’une origine abiotique du pétrole à partir du milieu du 20e siècle ; idée qui refait régulièrement surface pour laisser entendre qu’il y aurait beaucoup plus de pétrole que nous le pensons dans les profondeurs de la Terre. Le charbon est une roche sédimentaire combustible, riche en carbone, de couleur noire ou marron foncé, formée à partir de la dégradation partielle de la matière organique des végétaux. Il est exploité dans des mines appelées charbonnages en tant que combustible. Couvrant 26,9 % des besoins énergétiques mondiaux en 2018, le charbon est la seconde ressource énergétique de l'humanité, derrière le pétrole (31,6 %), et la première source d'électricité avec 38,2 % de la production d'électricité en 2018, part estimée par BP à 36 % en 2019. Plus de 70 % de la consommation mondiale en 2019 sont concentrés sur trois pays : Chine 51,7 %, Inde 11,8 % et États-Unis 7,2 %. Souvent appelé houille, il était autrefois appelé charbon de terre en opposition au charbon de bois. Au cours de plusieurs millions d'années, l'accumulation et la sédimentation de débris végétaux dans un environnement de type tourbière provoque une modification graduelle des conditions de température, de pression et d'oxydo-réduction dans la couche de charbon qui conduit, par carbonisation, à la formation de composés de plus en plus riches en carbone : la tourbe (moins de 50 %), le lignite (50 à 60 %), la houille (60 à 90 %) et l'anthracite (93 à 97 %). La formation des plus importants gisements de charbon commence au Carbonifère, environ de -360 à -295 Ma. Les réserves mondiales de charbon sont estimées à 1 070 Gt (milliards de tonnes) fin 2019, dont 23,3 % aux États-Unis, 15,2 % en Russie, 13,9 % en Australie et 13,2 % en Chine, soit 132 ans de production au rythme de 2019 ; cette production est à près de 80 % située dans cinq pays : la Chine (47,3 %), l'Inde (9,3 %), les États-Unis (7,9 %), l'Indonésie (7,5 %) et l'Australie (6,2 %) ; elle a progressé de 158 % en 46 ans (1973-2019) malgré une baisse de 2,5 % en 2015 et de 6 % en 2016, suivie d'une remontée de 3,3 % en 2017, de 3,3 % en 2018 et de 1,5 % en 2019. L'AIE prévoit que la production mondiale devrait être stable entre 2018 et 2023, la baisse de la consommation en Europe et Amérique du nord étant compensée par son augmentation en Inde et en Asie du Sud-Est. Son extraction dans les mines a rendu possible la révolution industrielle au xixe siècle. Sa combustion engendre 44,0 % des émissions de CO2 dues à l'énergie en 2018, contre 34,1 % pour le pétrole et 21,2 % pour le gaz naturel. Pour atteindre l'objectif des négociations internationales sur le climat de maintenir la hausse des températures en deçà de 2 °C par rapport à l'ère préindustrielle, il faudrait globalement s'abstenir d'extraire plus de 80 % du charbon disponible dans le sous-sol mondial, d'ici à 2050. |

Définition graphique

Concepts ou notions associés

Concepts ou notions associés

Exemples, applications, utilisations

Exemples, applications, utilisations

................................................................................ ................................................................................ ................................................................................

................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ |

Erreurs ou confusions éventuelles

Erreurs ou confusions éventuelles

- Confusion entre ....... - ........

- Confusion entre ....... - ........

- Erreur fréquente: ....................

Questions possibles

Questions possibles

Liaisons enseignements et programmes

Liaisons enseignements et programmes

Idées ou Réflexions liées à son enseignement

Aides et astuces

Education: Autres liens, sites ou portails

Bibliographie

Bibliographie

Pour citer cette page: (énergetiques)

ABROUGUI, M & al, 2021. Roches énergetiques. In Didaquest [en ligne]. <http:www.didaquest.org/wiki/Roches_%C3%A9nergetiques>, consulté le 14, juin, 2024

- https://www.maxicours.com/se/cours/ressources-energetiques-et-durees-caracteristiques/

- https://www.histoire-pour-tous.fr/inventions/703-la-decouverte-du-petrole-1859.html#:~:text=La%20d%C3%A9couverte%20du%20p%C3%A9trole%20remonte%20%C3%A0%20l'Antiquit%C3%A9.&text=L'industrie%20p%C3%A9troli%C3%A8re%20est%20officiellement,Titus%2Dville%2C%20en%20Pennsylvanie.

- https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/preuves-origine-biologique-petrole/

- ..................