Différences entre versions de « Gestion de l'eau »

De Didaquest

Aller à la navigationAller à la recherche| Ligne 136 : | Ligne 136 : | ||

<!-- Compléter les pointillés et Supprimer les lignes non utilisées --> | <!-- Compléter les pointillés et Supprimer les lignes non utilisées --> | ||

<!-- ****************** Commercez les modifications *********************** --> | <!-- ****************** Commercez les modifications *********************** --> | ||

| − | '''1) | + | '''1) L’eau sur Terre : du cycle hydrologique aux ressources en eau disponibles:''' |

| + | |||

| + | ::*La masse d’eau totale de l’hydrosphère ne varie pas au cours des années. L’eau change d’état au cours de son cycle mais sa quantité globale reste inchangée depuis 3 milliards d’années, date de son apparition sur Terre. C’est l’énergie solaire qui est le moteur du cycle de l’eau en entraînant ses changements d’état (Maurel, 2006). | ||

| + | ::*La quantité d’eau sur Terre est gigantesque : environ 1,4 milliards de km3, d’après les estimations de Shiklomanov et Rodda, 2003 (cité dans UNESCO, 2006). Cependant, 97,5 % de cette quantité se trouve sous forme d’eau salée et 2.5 % sous forme d’eau douce, soit environ 35 millions de km3. | ||

| + | ::*69,5 % de l’eau douce se présente sous forme de glace et de neige permanente, 30,1 % sous forme d’eau souterraine, 0,27 % sous forme d’eau dans les lacs et rivières, 0,13 % sous une autre forme (atmosphère, humidité dans le sol, marais, etc.). La Figure 1 ci-après récapitule cette répartition. | ||

| + | ::*En réalité, cette répartition de l’eau n’est pas statique, comme l’indiquent les périodes de renouvellement. Le point essentiel pour les ressources en eau disponibles est le cycle continental. Chaque année, 577 000 km3 d’eau se renouvellent sur Terre : c’est l’eau qui s’évapore de la surface de l’océan (502 800 km3) et des continents (74 200 km3). Cette quantité d’eau retombe lors des précipitations (458 000 km3 sur l’océan et 119 000 km3 sur les continents). La différence entre les précipitations et l’évaporation sur les continents (119 000 – 74 200 = 44 800 km3/an) représente l’écoulement total des rivières de la Terre (42 600 km3/an) et un écoulement direct des eaux souterraines vers l’océan (2 200 km3/an) (Shiklomanov, 1999). | ||

| + | ::*La notion de « ressource en eau » (ou « ressource en eau renouvelable », ou « ressource en eau disponible ») désigne les eaux liquides en écoulement, entrant dans le cycle annuel, accessibles aux usages humains. On parle alors « d’eau bleue ». Elle néglige l’eau de pluie utilisée directement par l’agriculture non irriguée, qui fait partie de ce qu’on appelle « l’eau verte », utilisée par l’ensemble des écosystèmes naturels (d’après Marsily, 2006). | ||

| + | ::*Les ressources en eau se constituent à partir des 45 000 km3/an d’eau douce qui s’écoulent sur Terre, mais on estime que seulement 10 000 à 12 000 km3/an sont utilisables. En effet, une partie de l’eau s’écoule en des lieux inhabités, une partie s’écoule trop vite pour être stockée (lors de crues) et une certaine quantité d’eau doit continuer à s’écouler au sein des écosystèmes naturels et des nappes souterraines, pour ne pas mettre en danger les équilibres et dynamiques naturels. | ||

| + | ::*Remarquons toutefois que de grandes quantités d’eau douce ne sont pas comptabilisées dans les ressources en eau, car elles n’entrent pas dans le cycle annuel de l’eau : les glaces représentent 24 millions de km3 d’eau, les nappes souterraines 10 millions de km3 et les lacs 90 000 km3 (Marsily, 2006). | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

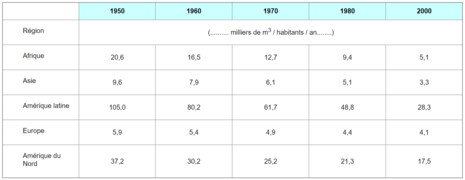

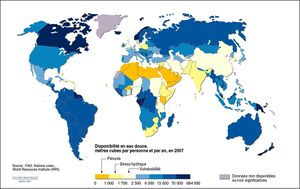

'''2) Disponibilités d'eau douce dans le monde:''' | '''2) Disponibilités d'eau douce dans le monde:''' | ||

Version du 3 décembre 2020 à 20:14

Traduction

Traduction

Gestion de l'eau (Français)

/ Concept en Anglais (Water management)

/ Concept en Arabe (إدارة المياه)

/ Concept en Latin (Aqua administratione)

/ Concept en Allemand (Wasserverwaltung)

Définition

Définition

Domaine, Discipline, Thématique

Définition écrite

Définitions en fonction de niveaux de formulations croissants:

- La gestion de l'eau ou la gestion des ressources en eau est le nom donné à l'activité de planification, développement, distribution et gestion d'une utilisation plus optimisée des ressources en eau. C'est une partie de la gestion du cycle de l'eau.

- La gestion de l'eau est l'activité qui consiste à planifier, développer, distribuer et gérer l'utilisation optimale des ressources en eau. Les ressources en eau douce étant très inégalement réparties dans le monde, certaines régions ont des surplus, alors que d'autres sont en manque par rapport aux besoins. Idéalement, la planification de la gestion de l'eau a un rapport avec tous les besoins en eau et cherche à allouer l'eau équitablement pour satisfaire tous les usages et les demandes.

- La gestion de l'eau est l'activité qui consiste à protéger, planifier, développer, distribuer et gérer l'utilisation optimale des ressources en eau et des milieux aquatiques, des points de vue qualitatif et quantitatif. Ceci inclut la gestion des risques « quantitatifs » et évènements extrêmes de sécheresse et pénurie, d'inondations et de crues, érosion des sols et du trait de côte, d'intrusions marines, notamment liés au changement climatique, à la déforestation et à la destruction des zones humides. S'y ajoute les questions de pollutions telluriques des zones côtières et des mers et océans, par les activités humaines, essentiellement charriées par les fleuves.

Définition graphique

Concepts ou notions associés

Concepts ou notions associés

Exemples, applications, utilisations

Exemples, applications, utilisations

|

1) L’eau sur Terre : du cycle hydrologique aux ressources en eau disponibles:

|

Erreurs ou confusions éventuelles

Erreurs ou confusions éventuelles

- Confusion entre ....... - ........

- Confusion entre ....... - ........

- Erreur fréquente: ....................

Questions possibles

Questions possibles

Liaisons enseignements et programmes

Liaisons enseignements et programmes

Idées ou Réflexions liées à son enseignement

Aides et astuces

Education: Autres liens, sites ou portails

Bibliographie

Bibliographie

Pour citer cette page: (de l'eau)

ABROUGUI, M & al, 2020. Gestion de l'eau. In Didaquest [en ligne]. <http:www.didaquest.org/wiki/Gestion_de_l%26%2339;eau>, consulté le 26, juin, 2024

Catégories :

- Sponsors Education

- Agronomie (Concepts)

- Hydrologie (Concepts)

- Industrie (Concepts)

- Economie (Concepts)

- Politique (Concepts)

- Hydroélectricité (Concepts)

- Tourisme (Concepts)

- L'eau

- Cycle de l'eau

- Ressource en eau

- Disponibilité de l'eau

- Concepts

- Gestion de l'eau

- Gestion de l'eau (Concepts)

- Fiche conceptuelle didactique