Différences entre versions de « Vitalisme - machinisme »

| (45 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||

| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||

{{Conceptions canoniques}} | {{Conceptions canoniques}} | ||

*Voir [[vitalisme]] | *Voir [[vitalisme]] | ||

| + | *La parution récente de ces deux ouvrages témoigne d’un regain d’intérêt pour la question du vitalisme parmi les historiens des sciences, qui se manifeste aussi par la publication, ces derniers temps, de nombreux articles dans les revues spécialisées. | ||

| + | Il est difficile de donner une définition précise du vitalisme car, comme nous le verrons, il a pris de multiples formes. Il existe presqu’autant de vitalismes que de vitalistes ! Ce qui caractérise le plus généralement ces derniers est leur conviction qu’il existe une différence fondamentale entre les organismes vivants et les objets inanimés. Pour beaucoup d’entre eux, cette différence vient de la présence, dans les organismes, de quelque chose de plus, éventuellement un principe spirituel. Par exemple, pour Aristote, il existe trois « âmes », l’une présente chez tous les êtres vivants, la deuxième caractéristique des animaux, et la troisième propre à l’homme. | ||

| + | Des conceptions vitalistes ont donc précédé ce mouvement historique que fut le vitalisme et qui est, lui, plus facile à définir. Il naît au début du XVIIIe siècle à l’instigation du chimiste allemand Georg Ernst Stahl. Il est une réponse à l’interprétation mécaniste du vivant proposée par Galilée et Descartes, qui fait disparaître toute frontière entre le vivant et le non vivant (même si, pour Descartes, l’être humain est radicalement différent des autres animaux parce qu’il possède une âme). Pour Stahl, l’animal n’est pas une machine : il existe un principe vital de nature spirituelle qui anime les êtres vivants. Le vitalisme connut son apogée en France à la fin du XVIIIe siècle avec Théophile de Bordeu et Paul Joseph Barthez de l’École médicale de Montpellier, puis avec François Xavier Bichat. Tous les biologistes du XIXe siècle furent marqués par le vitalisme, même si beaucoup, comme Claude Bernard, le combattirent. | ||

| + | Au XXe siècle, après une brève résurgence dans les premières décennies du siècle, le vitalisme a été rejeté. L’image très négative qu’en donne Jacques Monod dans Le hasard et la nécessité est assez représentative d’une opinion partagée par les biologistes. Les vitalistes n’ont-ils pas freiné la recherche expérimentale, mais surtout commis une faute impardonnable pour un scientifique : avoir renoncé à chercher une explication naturelle des phénomènes observés, et avoir fait appel à des explications non scientifiques comme l’existence d’une « force vitale » ? | ||

*Doctrine philosophique qui pose l'existence d'un principe vital distinct à la fois de l'âme et de l'organisme, et qui fait dépendre de lui toutes les actions organiques. (Elle est le fait de l'école de médecine de Montpellier au XVIIIe.s. avec notamment Barthez et Bichat. Cette doctrine s'oppose au mécanisme de Descartes. Jacques Monod a montré que la persistance de ce courant de pensée, bien que sans fondement scientifique, était le reflet d'une analyse aux termes de laquelle le déterminisme a, en biologie, une définition et une place spécifique et fondamentale.) | *Doctrine philosophique qui pose l'existence d'un principe vital distinct à la fois de l'âme et de l'organisme, et qui fait dépendre de lui toutes les actions organiques. (Elle est le fait de l'école de médecine de Montpellier au XVIIIe.s. avec notamment Barthez et Bichat. Cette doctrine s'oppose au mécanisme de Descartes. Jacques Monod a montré que la persistance de ce courant de pensée, bien que sans fondement scientifique, était le reflet d'une analyse aux termes de laquelle le déterminisme a, en biologie, une définition et une place spécifique et fondamentale.) | ||

*Le Vitalisme (BIOL., PHILOS):Doctrine de l'école de Montpellier (développée au XVIIIes. par Bordeu et Barthez) d'après laquelle il existe dans tout individu un principe vital gouvernant les phénomènes de la vie distinct de l'âme et de la matière; p. ext. (p. oppos. à mécanisme), doctrine selon laquelle les phénomènes de la vie sont irréductibles aux phénomènes physico-chimiques et manifestent une force vitale irréductible aux forces de la matière inerte (d'apr. Lal. 1968). Il doit y avoir au fond de toutes les explications physico-chimiques normales ou pathologiques, un phénomène vital spécial. C'est là le vrai vitalisme inductif qui doit servir de base à la physiologie et à la pathologie... C'est la force vitale médicatrice (Cl. Bernard, Princ. méd. exp., 1878, p. 283). | *Le Vitalisme (BIOL., PHILOS):Doctrine de l'école de Montpellier (développée au XVIIIes. par Bordeu et Barthez) d'après laquelle il existe dans tout individu un principe vital gouvernant les phénomènes de la vie distinct de l'âme et de la matière; p. ext. (p. oppos. à mécanisme), doctrine selon laquelle les phénomènes de la vie sont irréductibles aux phénomènes physico-chimiques et manifestent une force vitale irréductible aux forces de la matière inerte (d'apr. Lal. 1968). Il doit y avoir au fond de toutes les explications physico-chimiques normales ou pathologiques, un phénomène vital spécial. C'est là le vrai vitalisme inductif qui doit servir de base à la physiologie et à la pathologie... C'est la force vitale médicatrice (Cl. Bernard, Princ. méd. exp., 1878, p. 283). | ||

| − | *Le vitalisme est une tradition philosophique pour laquelle le vivant n'est pas réductible aux lois physico- | + | *Le vitalisme est une tradition philosophique pour laquelle le vivant n'est pas réductible aux lois physico-chimiques. Elle envisage la vie comme de la matière animée d'un principe ou force vitale, en latin vis vitalis, qui s'ajouterait pour les êtres vivants aux lois de la matière. Selon cette conception, cette force vitale serait une cause mystérieuse et unique censée être capable d'insuffler la vie à la matière ou de former in vivo des composés comme l'acide acétique ou l'éthanol. Le vitalisme s’oppose au « mécanisme », voire au « machinisme », qui réduisent les êtres vivants à des composés de matière, à l’instar d’une machine ou d’un robot. Le mécanisme est aujourd’hui la vision dominante dans les sciences physiques. En biologie, ce cadre théorique revient régulièrement dans l'histoire des sciences. Le terme désigne parfois la vision philosophique défendue autrefois par l'école de Montpellier. |

*S'il s'oppose au mécanisme (Démocrite, Descartes, Cabanis, Félix Le Dantec), le vitalisme (Paul-Joseph Barthez, Henri Bergson, Hans Driesch, Georges Canguilhem, André Pichot) ne doit pas être pour autant confondu avec l'animisme (Stahl) : l'animiste ne se contente pas de subordonner la matière à la vie, il soumet la matière à la vie et la vie à la pensée. Les philosophes d'inspiration vitaliste considèrent au contraire l'activité intellectuelle comme fondamentalement subordonnée à la « vie ». | *S'il s'oppose au mécanisme (Démocrite, Descartes, Cabanis, Félix Le Dantec), le vitalisme (Paul-Joseph Barthez, Henri Bergson, Hans Driesch, Georges Canguilhem, André Pichot) ne doit pas être pour autant confondu avec l'animisme (Stahl) : l'animiste ne se contente pas de subordonner la matière à la vie, il soumet la matière à la vie et la vie à la pensée. Les philosophes d'inspiration vitaliste considèrent au contraire l'activité intellectuelle comme fondamentalement subordonnée à la « vie ». | ||

*Histoire du vitalisme: Vers la fin de la Renaissance, indissociable de la révolution scientifique, le vitalisme réapparait. Le retour au rationalisme scientifique relance la recherche, philosophique tout d'abord, sur l'origine, le principe et le dessein de la vie. C'est à ce moment que le vitalisme et le mécanisme vont se formaliser et les théories s'opposer. Dans une lettre au marquis de Newcastle, René Descartes pose les bases du mécanisme : | *Histoire du vitalisme: Vers la fin de la Renaissance, indissociable de la révolution scientifique, le vitalisme réapparait. Le retour au rationalisme scientifique relance la recherche, philosophique tout d'abord, sur l'origine, le principe et le dessein de la vie. C'est à ce moment que le vitalisme et le mécanisme vont se formaliser et les théories s'opposer. Dans une lettre au marquis de Newcastle, René Descartes pose les bases du mécanisme : | ||

« Je sais bien que les bêtes font beaucoup de choses mieux que nous, mais je ne m'en étonne pas ; car cela sert même à prouver qu'elles agissent naturellement et par ressort, ainsi qu'une horloge, laquelle montre bien mieux l'heure qu'il est que notre jugement ne nous l'enseigne. » | « Je sais bien que les bêtes font beaucoup de choses mieux que nous, mais je ne m'en étonne pas ; car cela sert même à prouver qu'elles agissent naturellement et par ressort, ainsi qu'une horloge, laquelle montre bien mieux l'heure qu'il est que notre jugement ne nous l'enseigne. » | ||

La comparaison des animaux et de l'horloge est doublement importante. D'une part, la vie animale est réduite à une somme de processus mécaniques qui, bien qu'incompris, ne doivent rien au surnaturel ou au spirituel. D'autre part, cette conception de l'animalité trace une frontière très forte entre l'animal déterminé par la nature et l'homme libre par l'esprit. Ainsi, l'homme et l'animal sont, par essence, irréductibles à un principe vital commun. | La comparaison des animaux et de l'horloge est doublement importante. D'une part, la vie animale est réduite à une somme de processus mécaniques qui, bien qu'incompris, ne doivent rien au surnaturel ou au spirituel. D'autre part, cette conception de l'animalité trace une frontière très forte entre l'animal déterminé par la nature et l'homme libre par l'esprit. Ainsi, l'homme et l'animal sont, par essence, irréductibles à un principe vital commun. | ||

| − | Bien que les sources écrites manquent, | + | Bien que les sources écrites manquent, |

| + | À l'origine, cette théorie est surtout une réfutation de celle de Théophile de Bordeu qui considérait les organismes complexes comme un agrégat de plusieurs formes de vie distinctes. Selon ce médecin de Montpellier, chaque glande était douée d'une « vie propre », liée à une sensibilité et une motricité relative. Cette conception de la vie s'apparente d'ailleurs en certains points à la conception aristotélicienne de la vie, c'est-à-dire une vie divisible selon ses attributs : croissance, sensibilité, locomotion et intelligence. Contre Bordeu, Barthez pose donc l'existence d'un principe vital supérieur englobant toutes ces subdivisions, ce qui donnera naissance au vitalisme. C'est ainsi qu'il écrit, dans Nouveaux éléments de la science de l'homme (1778) : | ||

« J'appelle principe vital de l'homme la cause qui produit tous les phénomènes de la vie dans le corps humain. Le nom de cette cause est assez indifférent et peut être pris à volonté. Si je préfère celui de principe vital, c'est qu'il présente une idée moins limitée que le nom d'impetum faciens, que lui donnait Hippocrate, ou autres noms par lesquels on a désigné la cause des fonctions de la vie. » | « J'appelle principe vital de l'homme la cause qui produit tous les phénomènes de la vie dans le corps humain. Le nom de cette cause est assez indifférent et peut être pris à volonté. Si je préfère celui de principe vital, c'est qu'il présente une idée moins limitée que le nom d'impetum faciens, que lui donnait Hippocrate, ou autres noms par lesquels on a désigné la cause des fonctions de la vie. » | ||

À l'époque, le mérite principal du vitalisme est de redonner son sens et son originalité à la vie, réduite à l'extrême depuis Descartes et la conception mécaniste de la vie qu'il a imposée en assimilant la vie organique à un automate infiniment compliqué, mais régi par les lois de la matière inanimée. La théorie de Barthez sera reprise par Xavier Bichat qui enracine le vitalisme dans une authentique démarche scientifique. Il considère la vie comme « l'ensemble des fonctions qui s'opposent à la mort » et sur la base d'une analyse fine de ces fonctions, il pose que le principe vital, qui sous-tend toutes les opérations de la vie, est une résistance à la mort, entendue comme altération des objets physiques. Il y aurait donc une contradiction manifeste, un conflit pourrait-on dire, entre les dynamiques de la matière (qui vont dans le sens de la dégradation) et celles de la vie (qui vont dans le sens de la conservation). Cette cohérence théorique appuiera le succès du vitalisme dans l'opinion. | À l'époque, le mérite principal du vitalisme est de redonner son sens et son originalité à la vie, réduite à l'extrême depuis Descartes et la conception mécaniste de la vie qu'il a imposée en assimilant la vie organique à un automate infiniment compliqué, mais régi par les lois de la matière inanimée. La théorie de Barthez sera reprise par Xavier Bichat qui enracine le vitalisme dans une authentique démarche scientifique. Il considère la vie comme « l'ensemble des fonctions qui s'opposent à la mort » et sur la base d'une analyse fine de ces fonctions, il pose que le principe vital, qui sous-tend toutes les opérations de la vie, est une résistance à la mort, entendue comme altération des objets physiques. Il y aurait donc une contradiction manifeste, un conflit pourrait-on dire, entre les dynamiques de la matière (qui vont dans le sens de la dégradation) et celles de la vie (qui vont dans le sens de la conservation). Cette cohérence théorique appuiera le succès du vitalisme dans l'opinion. | ||

| Ligne 27 : | Ligne 32 : | ||

Mais la théorie subsiste jusqu'à la fin du siècle sous une forme plus faible : même si la chimie ordinaire explique la formation des molécules organiques, c'est la force vitale qui expliquerait leur agencement complexe caractéristique des êtres vivants. Une telle théorie implique la possibilité d'une véritable génération spontanée, par application de la « force vitale » à un milieu propice. | Mais la théorie subsiste jusqu'à la fin du siècle sous une forme plus faible : même si la chimie ordinaire explique la formation des molécules organiques, c'est la force vitale qui expliquerait leur agencement complexe caractéristique des êtres vivants. Une telle théorie implique la possibilité d'une véritable génération spontanée, par application de la « force vitale » à un milieu propice. | ||

| − | * Machinisme:Le machinisme est un terme apparu au milieu du | + | * Machinisme:Le machinisme est un terme apparu au milieu du XIXe siècle pour désigner la place croissante prise par les machines dans la vie des humains, notamment dans le monde du travail, tous domaines confondus : agriculture, industrie et tertiaire. Il a pour synonyme le mot « mécanisation ». |

| − | + | Dès le début du XIXe siècle en Grande-Bretagne, l'essor des machines suscite une crainte diffuse dans les populations vis-à-vis des « machines », comme en témoigne le luddisme, mais ce n'est qu'au début du xxe siècle qu'il génère chez les intellectuels un certain nombre d'interrogations quant à la nature du « progrès technique » et la signification même du mot « progrès »1. | |

| − | Dès le début du | ||

| − | |||

Le terme « machinisme » disparaît du langage des sciences humaines durant la seconde moitié du xxe siècle, quand, avec l'arrivée de l'informatique, les machines sont déclarées dotées d'une intelligence leur assurant une certaine autonomie et qu'on les désigne alors sous le nom de « technologies ». | Le terme « machinisme » disparaît du langage des sciences humaines durant la seconde moitié du xxe siècle, quand, avec l'arrivée de l'informatique, les machines sont déclarées dotées d'une intelligence leur assurant une certaine autonomie et qu'on les désigne alors sous le nom de « technologies ». | ||

| + | *En 1843, l'historien français Jules Michelet avance l'idée que les machines n'usent pas seulement les corps mais aussi les esprits. Ainsi dans Le Peuple, il écrit : « Le génie mécanique qui a simplifié, agrandi la vie moderne, dans l’ordre matériel, ne s’applique guère aux choses de l’esprit, sans l’affaiblir et l’énerver. De toutes parts je vois des machines intellectuelles qui viennent à notre secours (et) vous font croire que vous savez (…). Cette malheureuse population asservie aux machines comprend quatre cent mille âmes ou un peu plus. (…) L'extension du machinisme, pour désigner ce système d'un mot, est-elle à craindre ? La France deviendra-t-elle sous ce rapport une Angleterre ? ». | ||

| + | *Si le machinisme est l'objet de nombreuses critiques dès le XIXe siècle, celles-ci ne s'inscrivent pas pour autant dans le cadre d'une critique du productivisme mais seulement dans celle du capitalisme. Ainsi, en 1898, l'anarchiste Jean Grave pense-t-il que le machinisme pourrait concourir au bonheur s'il n'était pas l'œuvre de la bourgeoisie, puis conduit par elle : « Si les machines appartenaient à tous au lieu d’appartenir à une minorité, vous les feriez produire sans trêve ni repos, et plus elles produiraient, plus vous seriez heureux, car vous pourriez satisfaire tous vos besoins ». | ||

| + | En comparaison avec le mot « mécanisation » qui lui est synonyme, le mot « machinisme » a en général une connotation péjorative. De fait, les critiques à son endroit sont le plus souvent négatives. Dès 1819, l'économiste suisse Jean de Sismondi estime non seulement que l'introduction de nouvelles machines ne profite qu'au patronat mais qu'elle constitue un phénomène dangereux. 1840, Villermé, et Buret, deux observateurs du monde social, voient dans le processus de l'industrialisation la cause première de la paupérisation du monde ouvrier, suivis cinq ans plus tard par Engels7, peu avant qu'il ne s'associe à Marx. | ||

{{Conceptions erronées}} | {{Conceptions erronées}} | ||

| + | |||

| + | * Dogme vitaliste : Vouloir tout expliquer par le vitalisme | ||

| + | * Croire que le vitalisme se réduit à l'invocation d'une force spirituelle condamnée à rétrécir au fur et à mesure que progresse l'explication mécaniste. | ||

* ............................................................................... | * ............................................................................... | ||

................................................................................ | ................................................................................ | ||

| Ligne 40 : | Ligne 49 : | ||

{{Origines possibles des conceptions}} | {{Origines possibles des conceptions}} | ||

| − | * ....... | + | |

| − | ................................................................................ | + | Des conceptions vitalistes peuvent transparaître lors: |

| + | * De recherche d'argumentation dans des situations d'oppositions aux interprétations mécanistes | ||

| + | * De la formulation, ou d'hypothèses explicatives, issus du registre explicatif spirituelle | ||

| + | * Lors de prise de position holiste | ||

| + | * Les créationnistes sont généralement des vitalistes | ||

| + | * Fixisme et vitalisme sont souvent des conceptions couplées, généralement les fixistes sont des vitalistes | ||

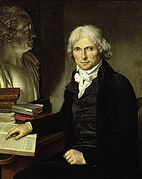

| + | * Le retour au rationalisme scientifique relance la recherche, philosophique tout d'abord, sur l'origine, le principe et le dessein de la vie. C'est à ce moment que le vitalisme et le mécanisme vont se formaliser et les théories s'opposer. il est admis que Paul-Joseph Barthez est l'instigateur de la doctrine vitaliste. | ||

| + | * Elle est le fait de l'école de médecine de Montpellier au XVIIIe.s. avec notamment Barthez et Bichat. Cette doctrine s'oppose au mécanisme de Descartes | ||

| + | * ................................................................................. | ||

................................................................................ | ................................................................................ | ||

| Ligne 67 : | Ligne 84 : | ||

|Conception-Type-10= Mécanisme | |Conception-Type-10= Mécanisme | ||

|Conception-Type-11= Animisme | |Conception-Type-11= Animisme | ||

| − | |Conception-Type-12= | + | |Conception-Type-12= Vitalisme négatif |

| + | |Conception-Type-13= vitalisme classique | ||

| + | |Conception-Type-14= Vitalisme positif | ||

| + | |Conception-Type-14= Vitalisme critique | ||

| + | |Conception-Type-15= Néovitalisme | ||

| + | |Conception-Type-16= Holisme | ||

| + | |Conception-Type-17= | ||

| Ligne 90 : | Ligne 113 : | ||

|Concept-lié-9= Emergence | |Concept-lié-9= Emergence | ||

|Concept-lié-10= Autopoïèse | |Concept-lié-10= Autopoïèse | ||

| − | |Concept-lié-11= | + | |Concept-lié-11= Théologie |

| − | |Concept-lié-12= | + | |Concept-lié-12= Sciences religieuses |

| − | |Concept-lié-13= | + | |Concept-lié-13= Sciences islamiques |

| − | |Concept-lié-14= | + | |Concept-lié-14= Paléontologie |

| + | |Concept-lié-15= Géologie | ||

| + | |Concept-lié-16= Théorie de l’évolution | ||

| + | |Concept-lié-17= Sélection naturelle | ||

| + | |Concept-lié-18= Panspermie dirigée | ||

| + | |Concept-lié-19= Histoire naturelle | ||

| + | |Concept-lié-20= Médecine | ||

| + | |Concept-lié-21= | ||

| + | |Concept-lié-22= | ||

| Ligne 110 : | Ligne 141 : | ||

<!-- Remplacez, Adaptez, Ajoutez ou Supprimez les images et lignes non utilisées--> | <!-- Remplacez, Adaptez, Ajoutez ou Supprimez les images et lignes non utilisées--> | ||

| − | Image: | + | Image:Vitalisme.jpg |Titre Paul-Joseph Barthez (1734-1806)) . |

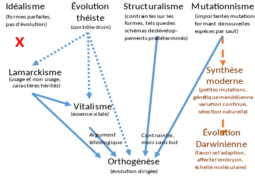

| − | Image: | + | Image:440px-Alternatives_to_Darwinism_fr.svg.png|Titre de Votre Image |

| − | Image: | + | Image:220px-Pierre-Maximilien_Delafontaine_-_Portrait_of_Marie_François_Xavier_Bichat.jpg|Marie François Xavier Bichat |

</gallery><!-- ************** Fin modification images***************************--> | </gallery><!-- ************** Fin modification images***************************--> | ||

| Ligne 123 : | Ligne 154 : | ||

<!-- ****************** Commercez les modifications pour les Vidéos *******************************************************--> | <!-- ****************** Commercez les modifications pour les Vidéos *******************************************************--> | ||

| − | <youtube | + | <youtube>kAGWe99qQjg</youtube> |

| − | + | ||

| − | + | ||

}}<!-- ************************* Fin modifications pour les Médias *******************************************************--> | }}<!-- ************************* Fin modifications pour les Médias *******************************************************--> | ||

| − | |||

= {{Widget:Stratégie de changement conceptuelle : Solutions possibles}} = | = {{Widget:Stratégie de changement conceptuelle : Solutions possibles}} = | ||

| Ligne 140 : | Ligne 170 : | ||

<!-- ****************** Commercez les modifications ****************************--> | <!-- ****************** Commercez les modifications ****************************--> | ||

| − | * .................. | + | * montrer les limites de certaines explication vitaliste/machiniste.................. |

| − | :* ................. | + | :* présenter une critique concernant l'utilité du vitalisme par rapport à d'autres courants comme le machinisme au 21ème siècle ................. |

| − | * .................. | + | * Exemple: Vers Un retour du vitalisme ? |

| − | :* ................. | + | Analyse et réflexions suggérées par la lecture de deux ouvrages :Nouvel Pascal, Repenser le vitalisme, Presses universitaires de France, Paris, 2011 et Normandin Sebastian and Wolfe Charles T. (eds), Vitalism and the Scientific Image in Post-Enlightment Life Science, 1800-2010, Springer, New York, 2013. |

| + | (Michel Morange/Centre Cavaillès, CIRPHLES, École normale supérieure/2013 revue Histoire de la recherche contemporaine-Tome II- n=° 2 ) | ||

| + | |||

| + | En proposant que les êtres vivants soient radicalement différents des objets inertes, le vitalisme a joué un rôle important dans la naissance de la biologie moderne. Sa place était encore âprement discutée au début du XXe siècle. Puis le terme a progressivement acquis, parmi les biologistes, une valeur péjorative. Quelques articles et deux ouvrages récents nous invitent à « repenser le vitalisme ». S’agit-il simplement de rendre justice à son importance historique ? Peut-il être encore utile aux biologistes en ce début de XXIe siècle ?... | ||

| + | Les historiens, et en particulier les historiens des sciences, ne choisissent pas leurs thèmes de recherche au hasard. Travailler sur l’histoire du vitalisme implique que les conceptions vitalistes puissent avoir un intérêt pour notre époque. Pascal Nouvel envisage explicitement un retour du vitalisme en se référant à quelques publications biologiques récentes (voir plus loin). Sebastian Normandin et Charles Wolfe consacrent la troisième partie de leur ouvrage à l’actualité du vitalisme. | ||

| + | Nous ne considérerons pas ici la persistance du vitalisme dans le langage commun ou dans la littérature, ni la place qu’il n’a jamais cessé d’avoir en philosophie. De manière intéressante, les phénoménologues qui avaient, à quelques exceptions près dont Hans Jonas et Maurice Merleau-Ponty, fait de la conscience le centre organisateur de la réflexion philosophique, accordent aujourd’hui au vivant une plus grande place dans l’interprétation philosophique du monde. | ||

| + | Le vitalisme, l’organicisme et le holisme qui en sont les compagnons, n’ont pas non plus disparu de la médecine. Leur présence est peut-être parfois utile face à la mécanisation de la médecine, et à sa déshumanisation concomitante. Les médecines dites parallèles sont souvent le refuge de conceptions explicitement vitalistes. | ||

| + | Certains physiciens ne furent pas insensibles non plus aux sirènes du vitalisme. Niels Bohr et Walter Elsasser adhérèrent à l’idée qu’il existait quelque chose « de plus » chez les êtres vivants. Ce « quelque chose », nécessaire pour rendre compte de leurs propriétés, n’était pas pour eux un principe spirituel, mais des lois ou des principes physiques encore à découvrir. Le physico-chimiste Michael Polanyi, lui, replaça l’intentionnalité et l’émergence au coeur du fonctionnement du vivant. | ||

| + | Le développement des sciences cognitives, et le retour des interrogations sur la nature de la conscience et du libre arbitre ont aussi ressuscité récemment un débat sur l’émergence, guère différent de ce qu’il avait été dans les années 1930. | ||

| + | Notre objectif est de concentrer la discussion sur la biologie fondamentale. Le vitalisme a-t-il quelque chose à offrir aux biologistes contemporains ? Pourquoi certains ,d’entre eux ont-ils récemment éprouvé le besoin de réintroduire ce terme de « vitalisme » ? | ||

| + | Comme nous l’avons vu, le vitalisme a été, dès le XVIIIe siècle, une réaction contre les tentatives faites pour expliquer le fonctionnement des organismes vivants par l’existence de mécanismes physico-chimiques. Chaque avancée dans ce sens a suscité une réaction vitaliste, au début du XXe siècle comme à sa fin, avec le développement de la biologie moléculaire. | ||

| + | Les premiers à avoir à nouveau parlé explicitement de vitalisme furent Marc Kirschner, John Gerhart et Tim Mitchison début 2000, dans un article auquel ils | ||

| + | donnèrent le titre de « Molecular Vitalism ». Cet article faisait partie d’un numéro spécial de la revue scientifique Cell, destiné à faire le point des avancées de la biologie14. Il ne s’agissait pas, pour ces trois auteurs, de réhabiliter le vitalisme, mais de montrer | ||

| + | que la biologie actuelle ne saurait convaincre un vitaliste qu’elle a expliqué la vie. La raison en est que les biologistes ont laissé beaucoup trop de place à la notion vague d’information, et abusé des analogies mécanistiques. Ils n’ont pas laissé assez d’espace à la nature dynamique du vivant, et aux processus d’auto-organisation. Ils n’ont pas été capables non plus de rendre compte de la « robustesse » des organismes, c’est-à-dire de leur capacité à résister aux perturbations de l’environnement. Quelques années plus tard, Marc Kirschner et John Gerhart insisteront sur la nécessité d’expliquer la capacité du vivant à innover au cours de l’évolution15, un discours qui n’est pas sans rappeler celui de Bergson. En 2000 aussi, Richard Strohman insistait sur le fait que la biologie actuelle ne rendait pas compte du « mystère de la vie », ce que les vitalistes avaient tenté maladroitement de faire16. Enfin Scott Gilbert et Sahotra Sarkar appelaient au retour, non du vitalisme, mais de l’organicisme, c’est-à-dire, selon leurs termes, d’un matérialisme holiste seul à même d’expliquer la complexité du vivant et, en particulier, le développement embryonnaire17. La molécularisation de la biologie aurait eu pour conséquence néfaste de faire disparaître cette vision holiste qui avait toujours été celle des embryologistes. À ces publications portant directement sur le vitalisme et l’organicisme, il faudrait ajouter une prolifération d’articles et d’ouvrages sur la recherche d’une définition de la vie et/ou d’une réponse à la question « Qu’est-ce que la vie ? ». La réémergence de cette question après une longue phase où, comme l’avait dit François Jacob « on n’interroge plus la vie... dans les laboratoires » n’était pas forcément le signe d’un retour du vitalisme18. Mais elle était néanmoins le témoin d’une insatisfaction nouvelle vis-à-vis des réponses qui avaient pu être proposées antérieurement, associant la vie à la possession d’une information génétique et d’un code génétique. Cette interrogation sur | ||

| + | la « nature de la vie » pouvait être un terreau fertile pour la réémergence de conceptions vitalistes. Si l’on cherche à classer les arguments avancés dans ces articles et publications, le retour du vitalisme serait porté par trois « limites » des travaux actuels. | ||

| + | La première serait la conséquence du nombre croissant de mécanismes moléculaires connus. L’ensemble est tellement complexe que le fonctionnement global qui en émerge n’est pas prédictible à partir de la simple description des mécanismes élémentaires. L’émergentisme réémerge sous une forme légèrement différente de celle qu’il avait prise au début du XXe siècle. Il est clairement épistémique, trouvant son origine dans notre incapacité à intégrer l’ensemble des mécanismes intervenant dans les processus étudiés, et non plus ontologique, ne cherchant plus à rendre compte de l’apparition de phénomènes nouveaux, d’une nature différente. Sa vie pourrait être brève. Se produira ce qui est déjà arrivé avec la molécule d’eau : des progrès dans la description des systèmes et le développement de méthodes de calcul plus puissantes permettront, dans un futur plus ou moins proche, de surmonter ces difficultés. | ||

| + | La deuxième difficulté à laquelle se heurtent les biologistes est de parvenir à passer d’une description statique des mécanismes du vivant à une description dynamique. La difficulté est de même nature que dans le cas précédent, ce qui suggère aussi qu’elle pourra être surmontée. | ||

| + | Le troisième défi pour les biologistes contemporains serait d’aller au-delà des modèles évolutionnistes actuels et de parvenir à expliquer, non pas la transformation des organismes vivants au cours de l’évolution, mais leur capacité à se transformer, leur «évolvabilité ». Celle-ci niche-t-elle dans les recettes, inventées au cours de l’évolution, que tentent de dégager John Gerhart et Marc Kirschner – comme la modularité – ou dans des principes physiques d’auto-organisation ? En quelque sorte, il s’agit de rendre compte de l’« élan vital » qui a poussé les organismes à se transformer depuis quatre | ||

| + | milliards d’années. | ||

| + | Conclusion: Peut-on, pour autant, parler d’un retour du vitalisme ? La première remarque qui s’impose est que, dans les deux ouvrages analysés, ce sont les historiens qui posent la question, et non les biologistes ! Aucun de ces derniers n’a participé à l’ouvrage dirigé par Pascal Nouvel. Une équipe de biologistes a contribué à l’ouvrage dirigé par Sebastian Normandin et Charles Wolfe, mais la seule référence au vitalisme est dans le titre de leur contribution. Celle-ci est plus pragmatiquement consacrée à argumenter en faveur d’un modèle alternatif de contrôle de la division cellulaire. Les publications que nous avons discutées ne sont pas non plus nombreuses. Il n’y a rien de commun entre ces quelques articles et la vivacité du débat qui avait suivi la publication des résultats obtenus par Driesch et de l’interprétation qu’il en avait donnée. De nombreux articles portant sur le vitalisme furent publiés entre 1911 et 1917, en particulier par la revue Science. | ||

| + | J. Arthur Thomson en distinguait deux formes19. Le vitalisme positif a pour objectif d’expliquer les phénomènes du vivant en faisant appel à un principe ou une force, matérielle ou spirituelle, spécifique du vivant. Le vitalisme négatif a une ambition bien moindre : montrer que les modèles mécanistes sont incapables, en l’état actuel, d’expliquer toutes les caractéristiques du vivant. Dans ce cas, le vitalisme a un statut « par défaut » puisque sa seule valeur vient de la faiblesse des théories concurrentes. Il n’a qu’une valeur épistémique et non ontologique puisqu’il ne fait que prendre acte de l’insuffisance des explications concernant le vivant, sans rien ajouter à notre connaissance du phénomène lui-même. Le vitalisme actuel est un vitalisme négatif. Il joue le même rôle que celui que Jacob faisait jouer aux conceptions holistes dans l’histoire de la biologie : rappeler en permanence les limites des connaissances présentes, et la nécessité de les dépasser20. Mais le seul vrai moteur du progrès des connaissances est l’approche réductionniste. | ||

| + | Le vitalisme peut-il être sauvé sous cette forme affadie ? Si le holisme, l’organicisme et l’émergentisme gardent peut-être le mérite d’attirer l’attention sur des phénomènes qui restent encore inexpliqués, en est-il de même pour le vitalisme ? Ayant perdu toute valeur ontologique, peut-il encore apporter quelque chose à la réflexion biologique ? Son usage, comme nous l’avons vu bien limité, est-il plus que le fruit de l’ignorance de ceux qui utilisent le terme, ou de leur désir d’attirer, coûte que coûte, l’attention sur leurs idées ? | ||

| + | Notre conclusion sera négative : à l’âge de la biologie synthétique, le vitalisme semble bel et bien mort. Son étude historique et philosophique n’importe aux biologistes contemporains que parce qu’elle peut révéler l’existence de certaines difficultés dans la connaissance du vivant dont toutes n’ont pas disparu. Elle peut aussi délivrer un message de prudence. Certains biologistes d’aujourd’hui, qui se prétendent pourtant matérialistes comme Richard Dawkins, attribuent à l’information génétique, capable de traverser les siècles et les organismes, d’étranges propriétés qui ne sont pas sans rappeler celles que les vitalistes attribuaient au principe vital.21 Il est toujours nécessaire, dans le champ des sciences du vivant, de lutter contre le flou des concepts et des métaphores. Mais la connaissance du vitalisme ne semble plus capable d’ouvrir de nouvelles pistes de recherche, ou de suggérer de nouveaux modèles explicatifs. | ||

| + | https://journals.openedition.org/hrc/316 | ||

| + | :*................. | ||

| + | |||

}}<!--***Fin Fiche Stratégie de changement conceptuelle (Solutions possibles)***--> | }}<!--***Fin Fiche Stratégie de changement conceptuelle (Solutions possibles)***--> | ||

| Ligne 154 : | Ligne 209 : | ||

<!-- Complétez les pointillés ou Supprimez les lignes non utilisées--> | <!-- Complétez les pointillés ou Supprimez les lignes non utilisées--> | ||

<!-- ************ Commercez les modifications *********************--> | <!-- ************ Commercez les modifications *********************--> | ||

| − | + | * [[Qu'est ce que le vitalisme.................. ?]] | |

| − | * [[.................. ?]] | + | * [[A quoi s'oppose le vitalisme.................. ?]] |

| − | * [[.................. ?]] | + | * [[Quelles sont les limites du vitalisme.................. ?]] |

| − | * [[.................. ?]] | + | * [[Qu'est ce que le machinisme?]] |

| + | * [[Comment le machinisme s'oppose t-il au vitalisme.................. ?]] | ||

| + | * [[Quand peut-on être vitaliste.................. ?]] | ||

| + | * [[Quand peut-on être machiniste .................. ?]] | ||

| + | * [[Quelles sont les apports philosophiques du vitalisme et du machinisme..................]] | ||

| + | * [[Quel est l'intérêt de comparait le vitalisme au machinisme]] | ||

| + | * [[..................]] | ||

}}<!-- ******** Fin Fiche Didactique Questions ******************* --> | }}<!-- ******** Fin Fiche Didactique Questions ******************* --> | ||

| Ligne 171 : | Ligne 232 : | ||

* https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitalisme | * https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitalisme | ||

*https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vitalisme/82239#:~:text=%EE%A0%AC%20vitalisme&text=Doctrine%20philosophique%20qui%20pose%20l,avec%20notamment%20Barthez%20et%20Bichat. | *https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vitalisme/82239#:~:text=%EE%A0%AC%20vitalisme&text=Doctrine%20philosophique%20qui%20pose%20l,avec%20notamment%20Barthez%20et%20Bichat. | ||

| − | * https://www.cnrtl.fr/definition/vitalisme | + | * https://www.cnrtl.fr/definition/vitalisme |

| + | * https://journals.openedition.org/hrc/316 | ||

| + | * Voir [[ https://journals.openedition.org/hrc/316 ]] | ||

* .................. | * .................. | ||

Version actuelle datée du 6 juin 2022 à 21:24

Conception : Clarification - Explicitation

Conception : Clarification - Explicitation

- Voir vitalisme

- La parution récente de ces deux ouvrages témoigne d’un regain d’intérêt pour la question du vitalisme parmi les historiens des sciences, qui se manifeste aussi par la publication, ces derniers temps, de nombreux articles dans les revues spécialisées.

Il est difficile de donner une définition précise du vitalisme car, comme nous le verrons, il a pris de multiples formes. Il existe presqu’autant de vitalismes que de vitalistes ! Ce qui caractérise le plus généralement ces derniers est leur conviction qu’il existe une différence fondamentale entre les organismes vivants et les objets inanimés. Pour beaucoup d’entre eux, cette différence vient de la présence, dans les organismes, de quelque chose de plus, éventuellement un principe spirituel. Par exemple, pour Aristote, il existe trois « âmes », l’une présente chez tous les êtres vivants, la deuxième caractéristique des animaux, et la troisième propre à l’homme. Des conceptions vitalistes ont donc précédé ce mouvement historique que fut le vitalisme et qui est, lui, plus facile à définir. Il naît au début du XVIIIe siècle à l’instigation du chimiste allemand Georg Ernst Stahl. Il est une réponse à l’interprétation mécaniste du vivant proposée par Galilée et Descartes, qui fait disparaître toute frontière entre le vivant et le non vivant (même si, pour Descartes, l’être humain est radicalement différent des autres animaux parce qu’il possède une âme). Pour Stahl, l’animal n’est pas une machine : il existe un principe vital de nature spirituelle qui anime les êtres vivants. Le vitalisme connut son apogée en France à la fin du XVIIIe siècle avec Théophile de Bordeu et Paul Joseph Barthez de l’École médicale de Montpellier, puis avec François Xavier Bichat. Tous les biologistes du XIXe siècle furent marqués par le vitalisme, même si beaucoup, comme Claude Bernard, le combattirent. Au XXe siècle, après une brève résurgence dans les premières décennies du siècle, le vitalisme a été rejeté. L’image très négative qu’en donne Jacques Monod dans Le hasard et la nécessité est assez représentative d’une opinion partagée par les biologistes. Les vitalistes n’ont-ils pas freiné la recherche expérimentale, mais surtout commis une faute impardonnable pour un scientifique : avoir renoncé à chercher une explication naturelle des phénomènes observés, et avoir fait appel à des explications non scientifiques comme l’existence d’une « force vitale » ?

- Doctrine philosophique qui pose l'existence d'un principe vital distinct à la fois de l'âme et de l'organisme, et qui fait dépendre de lui toutes les actions organiques. (Elle est le fait de l'école de médecine de Montpellier au XVIIIe.s. avec notamment Barthez et Bichat. Cette doctrine s'oppose au mécanisme de Descartes. Jacques Monod a montré que la persistance de ce courant de pensée, bien que sans fondement scientifique, était le reflet d'une analyse aux termes de laquelle le déterminisme a, en biologie, une définition et une place spécifique et fondamentale.)

- Le Vitalisme (BIOL., PHILOS):Doctrine de l'école de Montpellier (développée au XVIIIes. par Bordeu et Barthez) d'après laquelle il existe dans tout individu un principe vital gouvernant les phénomènes de la vie distinct de l'âme et de la matière; p. ext. (p. oppos. à mécanisme), doctrine selon laquelle les phénomènes de la vie sont irréductibles aux phénomènes physico-chimiques et manifestent une force vitale irréductible aux forces de la matière inerte (d'apr. Lal. 1968). Il doit y avoir au fond de toutes les explications physico-chimiques normales ou pathologiques, un phénomène vital spécial. C'est là le vrai vitalisme inductif qui doit servir de base à la physiologie et à la pathologie... C'est la force vitale médicatrice (Cl. Bernard, Princ. méd. exp., 1878, p. 283).

- Le vitalisme est une tradition philosophique pour laquelle le vivant n'est pas réductible aux lois physico-chimiques. Elle envisage la vie comme de la matière animée d'un principe ou force vitale, en latin vis vitalis, qui s'ajouterait pour les êtres vivants aux lois de la matière. Selon cette conception, cette force vitale serait une cause mystérieuse et unique censée être capable d'insuffler la vie à la matière ou de former in vivo des composés comme l'acide acétique ou l'éthanol. Le vitalisme s’oppose au « mécanisme », voire au « machinisme », qui réduisent les êtres vivants à des composés de matière, à l’instar d’une machine ou d’un robot. Le mécanisme est aujourd’hui la vision dominante dans les sciences physiques. En biologie, ce cadre théorique revient régulièrement dans l'histoire des sciences. Le terme désigne parfois la vision philosophique défendue autrefois par l'école de Montpellier.

- S'il s'oppose au mécanisme (Démocrite, Descartes, Cabanis, Félix Le Dantec), le vitalisme (Paul-Joseph Barthez, Henri Bergson, Hans Driesch, Georges Canguilhem, André Pichot) ne doit pas être pour autant confondu avec l'animisme (Stahl) : l'animiste ne se contente pas de subordonner la matière à la vie, il soumet la matière à la vie et la vie à la pensée. Les philosophes d'inspiration vitaliste considèrent au contraire l'activité intellectuelle comme fondamentalement subordonnée à la « vie ».

- Histoire du vitalisme: Vers la fin de la Renaissance, indissociable de la révolution scientifique, le vitalisme réapparait. Le retour au rationalisme scientifique relance la recherche, philosophique tout d'abord, sur l'origine, le principe et le dessein de la vie. C'est à ce moment que le vitalisme et le mécanisme vont se formaliser et les théories s'opposer. Dans une lettre au marquis de Newcastle, René Descartes pose les bases du mécanisme :

« Je sais bien que les bêtes font beaucoup de choses mieux que nous, mais je ne m'en étonne pas ; car cela sert même à prouver qu'elles agissent naturellement et par ressort, ainsi qu'une horloge, laquelle montre bien mieux l'heure qu'il est que notre jugement ne nous l'enseigne. » La comparaison des animaux et de l'horloge est doublement importante. D'une part, la vie animale est réduite à une somme de processus mécaniques qui, bien qu'incompris, ne doivent rien au surnaturel ou au spirituel. D'autre part, cette conception de l'animalité trace une frontière très forte entre l'animal déterminé par la nature et l'homme libre par l'esprit. Ainsi, l'homme et l'animal sont, par essence, irréductibles à un principe vital commun. Bien que les sources écrites manquent,

À l'origine, cette théorie est surtout une réfutation de celle de Théophile de Bordeu qui considérait les organismes complexes comme un agrégat de plusieurs formes de vie distinctes. Selon ce médecin de Montpellier, chaque glande était douée d'une « vie propre », liée à une sensibilité et une motricité relative. Cette conception de la vie s'apparente d'ailleurs en certains points à la conception aristotélicienne de la vie, c'est-à-dire une vie divisible selon ses attributs : croissance, sensibilité, locomotion et intelligence. Contre Bordeu, Barthez pose donc l'existence d'un principe vital supérieur englobant toutes ces subdivisions, ce qui donnera naissance au vitalisme. C'est ainsi qu'il écrit, dans Nouveaux éléments de la science de l'homme (1778) :

« J'appelle principe vital de l'homme la cause qui produit tous les phénomènes de la vie dans le corps humain. Le nom de cette cause est assez indifférent et peut être pris à volonté. Si je préfère celui de principe vital, c'est qu'il présente une idée moins limitée que le nom d'impetum faciens, que lui donnait Hippocrate, ou autres noms par lesquels on a désigné la cause des fonctions de la vie. » À l'époque, le mérite principal du vitalisme est de redonner son sens et son originalité à la vie, réduite à l'extrême depuis Descartes et la conception mécaniste de la vie qu'il a imposée en assimilant la vie organique à un automate infiniment compliqué, mais régi par les lois de la matière inanimée. La théorie de Barthez sera reprise par Xavier Bichat qui enracine le vitalisme dans une authentique démarche scientifique. Il considère la vie comme « l'ensemble des fonctions qui s'opposent à la mort » et sur la base d'une analyse fine de ces fonctions, il pose que le principe vital, qui sous-tend toutes les opérations de la vie, est une résistance à la mort, entendue comme altération des objets physiques. Il y aurait donc une contradiction manifeste, un conflit pourrait-on dire, entre les dynamiques de la matière (qui vont dans le sens de la dégradation) et celles de la vie (qui vont dans le sens de la conservation). Cette cohérence théorique appuiera le succès du vitalisme dans l'opinion. Jean-Baptiste de Lamarck, plus connu pour sa théorie transformiste et sa monumentale œuvre de naturaliste, s'oppose plus tard sur le plan scientifique au vitalisme et milite activement pour la réduction de la vie à des phénomènes physico-chimiques[réf. nécessaire]. Quant à Claude Bernard, il critique le vitalisme pour son incompatibilité avec les méthodes expérimentales qui, seules, donnent une valeur scientifique aux théories soutenues dans le domaine des sciences de la nature (Introduction à l'étude de la médecine expérimentale).

- Déclain du Vitalisme: Le déclin du vitalisme scientifique connaît deux grands tournants :

Tout d'abord, en 1828, Friedrich Wöhler effectue accidentellement une synthèse de l'urée, composé spécifiquement organique. Fondatrice pour la chimie organique, cette expérience fortuite est aussi un coup dur pour le vitalisme : un composé propre à la vie a pu être « créé » dans un laboratoire de chimie, ce qui est un indice fort en faveur du mécanisme. Ensuite, les expériences de Louis Pasteur sur les microbes et la génération spontanée constituent une étape vers l'abandon du vitalisme scientifique. En effet, un des faits auxquels se reportaient les vitalistes d'alors était qu'en remplissant un pot de farine, puis en le scellant hermétiquement, on voyait apparaître après quelques semaines ou quelques mois de petits vers de farine (Tenebrio molitor). Ils croyaient ainsi pouvoir affirmer que la vie était générée spontanément et qu'elle découlait donc d'un principe générateur propre, qu'il existait une force vitale. Pasteur a montré que ces phénomènes de génération spontanée étaient en réalité dus à la présence de larves microscopiques dans la farine avant même l'insertion de celle-ci dans les pots. Mais la théorie subsiste jusqu'à la fin du siècle sous une forme plus faible : même si la chimie ordinaire explique la formation des molécules organiques, c'est la force vitale qui expliquerait leur agencement complexe caractéristique des êtres vivants. Une telle théorie implique la possibilité d'une véritable génération spontanée, par application de la « force vitale » à un milieu propice.

- Machinisme:Le machinisme est un terme apparu au milieu du XIXe siècle pour désigner la place croissante prise par les machines dans la vie des humains, notamment dans le monde du travail, tous domaines confondus : agriculture, industrie et tertiaire. Il a pour synonyme le mot « mécanisation ».

Dès le début du XIXe siècle en Grande-Bretagne, l'essor des machines suscite une crainte diffuse dans les populations vis-à-vis des « machines », comme en témoigne le luddisme, mais ce n'est qu'au début du xxe siècle qu'il génère chez les intellectuels un certain nombre d'interrogations quant à la nature du « progrès technique » et la signification même du mot « progrès »1. Le terme « machinisme » disparaît du langage des sciences humaines durant la seconde moitié du xxe siècle, quand, avec l'arrivée de l'informatique, les machines sont déclarées dotées d'une intelligence leur assurant une certaine autonomie et qu'on les désigne alors sous le nom de « technologies ».

- En 1843, l'historien français Jules Michelet avance l'idée que les machines n'usent pas seulement les corps mais aussi les esprits. Ainsi dans Le Peuple, il écrit : « Le génie mécanique qui a simplifié, agrandi la vie moderne, dans l’ordre matériel, ne s’applique guère aux choses de l’esprit, sans l’affaiblir et l’énerver. De toutes parts je vois des machines intellectuelles qui viennent à notre secours (et) vous font croire que vous savez (…). Cette malheureuse population asservie aux machines comprend quatre cent mille âmes ou un peu plus. (…) L'extension du machinisme, pour désigner ce système d'un mot, est-elle à craindre ? La France deviendra-t-elle sous ce rapport une Angleterre ? ».

- Si le machinisme est l'objet de nombreuses critiques dès le XIXe siècle, celles-ci ne s'inscrivent pas pour autant dans le cadre d'une critique du productivisme mais seulement dans celle du capitalisme. Ainsi, en 1898, l'anarchiste Jean Grave pense-t-il que le machinisme pourrait concourir au bonheur s'il n'était pas l'œuvre de la bourgeoisie, puis conduit par elle : « Si les machines appartenaient à tous au lieu d’appartenir à une minorité, vous les feriez produire sans trêve ni repos, et plus elles produiraient, plus vous seriez heureux, car vous pourriez satisfaire tous vos besoins ».

En comparaison avec le mot « mécanisation » qui lui est synonyme, le mot « machinisme » a en général une connotation péjorative. De fait, les critiques à son endroit sont le plus souvent négatives. Dès 1819, l'économiste suisse Jean de Sismondi estime non seulement que l'introduction de nouvelles machines ne profite qu'au patronat mais qu'elle constitue un phénomène dangereux. 1840, Villermé, et Buret, deux observateurs du monde social, voient dans le processus de l'industrialisation la cause première de la paupérisation du monde ouvrier, suivis cinq ans plus tard par Engels7, peu avant qu'il ne s'associe à Marx.

![]() Conceptions erronées et origines possibles

Conceptions erronées et origines possibles

- Dogme vitaliste : Vouloir tout expliquer par le vitalisme

- Croire que le vitalisme se réduit à l'invocation d'une force spirituelle condamnée à rétrécir au fur et à mesure que progresse l'explication mécaniste.

- ...............................................................................

................................................................................ ................................................................................

![]() Conceptions: Origines possibles

Conceptions: Origines possibles

Des conceptions vitalistes peuvent transparaître lors:

- De recherche d'argumentation dans des situations d'oppositions aux interprétations mécanistes

- De la formulation, ou d'hypothèses explicatives, issus du registre explicatif spirituelle

- Lors de prise de position holiste

- Les créationnistes sont généralement des vitalistes

- Fixisme et vitalisme sont souvent des conceptions couplées, généralement les fixistes sont des vitalistes

- Le retour au rationalisme scientifique relance la recherche, philosophique tout d'abord, sur l'origine, le principe et le dessein de la vie. C'est à ce moment que le vitalisme et le mécanisme vont se formaliser et les théories s'opposer. il est admis que Paul-Joseph Barthez est l'instigateur de la doctrine vitaliste.

- Elle est le fait de l'école de médecine de Montpellier au XVIIIe.s. avec notamment Barthez et Bichat. Cette doctrine s'oppose au mécanisme de Descartes

- .................................................................................

................................................................................

Conceptions liées - Typologie

Conceptions liées - Typologie

Concepts ou notions associés

Concepts ou notions associés

| Références

| |||

|---|---|---|---|

|

Sur le Portail Questions / Réponses |

Sur Portail de Formation Gratuite |

Sur des sites de Formation |

Sur DidaQuest |

| Vitalisme - machinisme sur : Wikipedia / Wikiwand / Universalis / Larousse encyclopédie / Khan Académie | |||

| Sur Wikiwand : | |||

| Sur Wikipédia : | |||

| Sur Wikiversity : | |||

| Sur Universalis : | |||

| Sur Khan Académie : | |||

Éléments graphique

Éléments graphique

Stratégie de changement conceptuel

Stratégie de changement conceptuel

- montrer les limites de certaines explication vitaliste/machiniste..................

- présenter une critique concernant l'utilité du vitalisme par rapport à d'autres courants comme le machinisme au 21ème siècle .................

- Exemple: Vers Un retour du vitalisme ?

Analyse et réflexions suggérées par la lecture de deux ouvrages :Nouvel Pascal, Repenser le vitalisme, Presses universitaires de France, Paris, 2011 et Normandin Sebastian and Wolfe Charles T. (eds), Vitalism and the Scientific Image in Post-Enlightment Life Science, 1800-2010, Springer, New York, 2013.

(Michel Morange/Centre Cavaillès, CIRPHLES, École normale supérieure/2013 revue Histoire de la recherche contemporaine-Tome II- n=° 2 )

En proposant que les êtres vivants soient radicalement différents des objets inertes, le vitalisme a joué un rôle important dans la naissance de la biologie moderne. Sa place était encore âprement discutée au début du XXe siècle. Puis le terme a progressivement acquis, parmi les biologistes, une valeur péjorative. Quelques articles et deux ouvrages récents nous invitent à « repenser le vitalisme ». S’agit-il simplement de rendre justice à son importance historique ? Peut-il être encore utile aux biologistes en ce début de XXIe siècle ?... Les historiens, et en particulier les historiens des sciences, ne choisissent pas leurs thèmes de recherche au hasard. Travailler sur l’histoire du vitalisme implique que les conceptions vitalistes puissent avoir un intérêt pour notre époque. Pascal Nouvel envisage explicitement un retour du vitalisme en se référant à quelques publications biologiques récentes (voir plus loin). Sebastian Normandin et Charles Wolfe consacrent la troisième partie de leur ouvrage à l’actualité du vitalisme. Nous ne considérerons pas ici la persistance du vitalisme dans le langage commun ou dans la littérature, ni la place qu’il n’a jamais cessé d’avoir en philosophie. De manière intéressante, les phénoménologues qui avaient, à quelques exceptions près dont Hans Jonas et Maurice Merleau-Ponty, fait de la conscience le centre organisateur de la réflexion philosophique, accordent aujourd’hui au vivant une plus grande place dans l’interprétation philosophique du monde. Le vitalisme, l’organicisme et le holisme qui en sont les compagnons, n’ont pas non plus disparu de la médecine. Leur présence est peut-être parfois utile face à la mécanisation de la médecine, et à sa déshumanisation concomitante. Les médecines dites parallèles sont souvent le refuge de conceptions explicitement vitalistes. Certains physiciens ne furent pas insensibles non plus aux sirènes du vitalisme. Niels Bohr et Walter Elsasser adhérèrent à l’idée qu’il existait quelque chose « de plus » chez les êtres vivants. Ce « quelque chose », nécessaire pour rendre compte de leurs propriétés, n’était pas pour eux un principe spirituel, mais des lois ou des principes physiques encore à découvrir. Le physico-chimiste Michael Polanyi, lui, replaça l’intentionnalité et l’émergence au coeur du fonctionnement du vivant. Le développement des sciences cognitives, et le retour des interrogations sur la nature de la conscience et du libre arbitre ont aussi ressuscité récemment un débat sur l’émergence, guère différent de ce qu’il avait été dans les années 1930. Notre objectif est de concentrer la discussion sur la biologie fondamentale. Le vitalisme a-t-il quelque chose à offrir aux biologistes contemporains ? Pourquoi certains ,d’entre eux ont-ils récemment éprouvé le besoin de réintroduire ce terme de « vitalisme » ? Comme nous l’avons vu, le vitalisme a été, dès le XVIIIe siècle, une réaction contre les tentatives faites pour expliquer le fonctionnement des organismes vivants par l’existence de mécanismes physico-chimiques. Chaque avancée dans ce sens a suscité une réaction vitaliste, au début du XXe siècle comme à sa fin, avec le développement de la biologie moléculaire. Les premiers à avoir à nouveau parlé explicitement de vitalisme furent Marc Kirschner, John Gerhart et Tim Mitchison début 2000, dans un article auquel ils donnèrent le titre de « Molecular Vitalism ». Cet article faisait partie d’un numéro spécial de la revue scientifique Cell, destiné à faire le point des avancées de la biologie14. Il ne s’agissait pas, pour ces trois auteurs, de réhabiliter le vitalisme, mais de montrer que la biologie actuelle ne saurait convaincre un vitaliste qu’elle a expliqué la vie. La raison en est que les biologistes ont laissé beaucoup trop de place à la notion vague d’information, et abusé des analogies mécanistiques. Ils n’ont pas laissé assez d’espace à la nature dynamique du vivant, et aux processus d’auto-organisation. Ils n’ont pas été capables non plus de rendre compte de la « robustesse » des organismes, c’est-à-dire de leur capacité à résister aux perturbations de l’environnement. Quelques années plus tard, Marc Kirschner et John Gerhart insisteront sur la nécessité d’expliquer la capacité du vivant à innover au cours de l’évolution15, un discours qui n’est pas sans rappeler celui de Bergson. En 2000 aussi, Richard Strohman insistait sur le fait que la biologie actuelle ne rendait pas compte du « mystère de la vie », ce que les vitalistes avaient tenté maladroitement de faire16. Enfin Scott Gilbert et Sahotra Sarkar appelaient au retour, non du vitalisme, mais de l’organicisme, c’est-à-dire, selon leurs termes, d’un matérialisme holiste seul à même d’expliquer la complexité du vivant et, en particulier, le développement embryonnaire17. La molécularisation de la biologie aurait eu pour conséquence néfaste de faire disparaître cette vision holiste qui avait toujours été celle des embryologistes. À ces publications portant directement sur le vitalisme et l’organicisme, il faudrait ajouter une prolifération d’articles et d’ouvrages sur la recherche d’une définition de la vie et/ou d’une réponse à la question « Qu’est-ce que la vie ? ». La réémergence de cette question après une longue phase où, comme l’avait dit François Jacob « on n’interroge plus la vie... dans les laboratoires » n’était pas forcément le signe d’un retour du vitalisme18. Mais elle était néanmoins le témoin d’une insatisfaction nouvelle vis-à-vis des réponses qui avaient pu être proposées antérieurement, associant la vie à la possession d’une information génétique et d’un code génétique. Cette interrogation sur la « nature de la vie » pouvait être un terreau fertile pour la réémergence de conceptions vitalistes. Si l’on cherche à classer les arguments avancés dans ces articles et publications, le retour du vitalisme serait porté par trois « limites » des travaux actuels. La première serait la conséquence du nombre croissant de mécanismes moléculaires connus. L’ensemble est tellement complexe que le fonctionnement global qui en émerge n’est pas prédictible à partir de la simple description des mécanismes élémentaires. L’émergentisme réémerge sous une forme légèrement différente de celle qu’il avait prise au début du XXe siècle. Il est clairement épistémique, trouvant son origine dans notre incapacité à intégrer l’ensemble des mécanismes intervenant dans les processus étudiés, et non plus ontologique, ne cherchant plus à rendre compte de l’apparition de phénomènes nouveaux, d’une nature différente. Sa vie pourrait être brève. Se produira ce qui est déjà arrivé avec la molécule d’eau : des progrès dans la description des systèmes et le développement de méthodes de calcul plus puissantes permettront, dans un futur plus ou moins proche, de surmonter ces difficultés. La deuxième difficulté à laquelle se heurtent les biologistes est de parvenir à passer d’une description statique des mécanismes du vivant à une description dynamique. La difficulté est de même nature que dans le cas précédent, ce qui suggère aussi qu’elle pourra être surmontée. Le troisième défi pour les biologistes contemporains serait d’aller au-delà des modèles évolutionnistes actuels et de parvenir à expliquer, non pas la transformation des organismes vivants au cours de l’évolution, mais leur capacité à se transformer, leur «évolvabilité ». Celle-ci niche-t-elle dans les recettes, inventées au cours de l’évolution, que tentent de dégager John Gerhart et Marc Kirschner – comme la modularité – ou dans des principes physiques d’auto-organisation ? En quelque sorte, il s’agit de rendre compte de l’« élan vital » qui a poussé les organismes à se transformer depuis quatre milliards d’années. Conclusion: Peut-on, pour autant, parler d’un retour du vitalisme ? La première remarque qui s’impose est que, dans les deux ouvrages analysés, ce sont les historiens qui posent la question, et non les biologistes ! Aucun de ces derniers n’a participé à l’ouvrage dirigé par Pascal Nouvel. Une équipe de biologistes a contribué à l’ouvrage dirigé par Sebastian Normandin et Charles Wolfe, mais la seule référence au vitalisme est dans le titre de leur contribution. Celle-ci est plus pragmatiquement consacrée à argumenter en faveur d’un modèle alternatif de contrôle de la division cellulaire. Les publications que nous avons discutées ne sont pas non plus nombreuses. Il n’y a rien de commun entre ces quelques articles et la vivacité du débat qui avait suivi la publication des résultats obtenus par Driesch et de l’interprétation qu’il en avait donnée. De nombreux articles portant sur le vitalisme furent publiés entre 1911 et 1917, en particulier par la revue Science. J. Arthur Thomson en distinguait deux formes19. Le vitalisme positif a pour objectif d’expliquer les phénomènes du vivant en faisant appel à un principe ou une force, matérielle ou spirituelle, spécifique du vivant. Le vitalisme négatif a une ambition bien moindre : montrer que les modèles mécanistes sont incapables, en l’état actuel, d’expliquer toutes les caractéristiques du vivant. Dans ce cas, le vitalisme a un statut « par défaut » puisque sa seule valeur vient de la faiblesse des théories concurrentes. Il n’a qu’une valeur épistémique et non ontologique puisqu’il ne fait que prendre acte de l’insuffisance des explications concernant le vivant, sans rien ajouter à notre connaissance du phénomène lui-même. Le vitalisme actuel est un vitalisme négatif. Il joue le même rôle que celui que Jacob faisait jouer aux conceptions holistes dans l’histoire de la biologie : rappeler en permanence les limites des connaissances présentes, et la nécessité de les dépasser20. Mais le seul vrai moteur du progrès des connaissances est l’approche réductionniste. Le vitalisme peut-il être sauvé sous cette forme affadie ? Si le holisme, l’organicisme et l’émergentisme gardent peut-être le mérite d’attirer l’attention sur des phénomènes qui restent encore inexpliqués, en est-il de même pour le vitalisme ? Ayant perdu toute valeur ontologique, peut-il encore apporter quelque chose à la réflexion biologique ? Son usage, comme nous l’avons vu bien limité, est-il plus que le fruit de l’ignorance de ceux qui utilisent le terme, ou de leur désir d’attirer, coûte que coûte, l’attention sur leurs idées ? Notre conclusion sera négative : à l’âge de la biologie synthétique, le vitalisme semble bel et bien mort. Son étude historique et philosophique n’importe aux biologistes contemporains que parce qu’elle peut révéler l’existence de certaines difficultés dans la connaissance du vivant dont toutes n’ont pas disparu. Elle peut aussi délivrer un message de prudence. Certains biologistes d’aujourd’hui, qui se prétendent pourtant matérialistes comme Richard Dawkins, attribuent à l’information génétique, capable de traverser les siècles et les organismes, d’étranges propriétés qui ne sont pas sans rappeler celles que les vitalistes attribuaient au principe vital.21 Il est toujours nécessaire, dans le champ des sciences du vivant, de lutter contre le flou des concepts et des métaphores. Mais la connaissance du vitalisme ne semble plus capable d’ouvrir de nouvelles pistes de recherche, ou de suggérer de nouveaux modèles explicatifs.

https://journals.openedition.org/hrc/316

- .................

Questions possibles

Questions possibles

- Qu'est ce que le vitalisme.................. ?

- A quoi s'oppose le vitalisme.................. ?

- Quelles sont les limites du vitalisme.................. ?

- Qu'est ce que le machinisme?

- Comment le machinisme s'oppose t-il au vitalisme.................. ?

- Quand peut-on être vitaliste.................. ?

- Quand peut-on être machiniste .................. ?

- Quelles sont les apports philosophiques du vitalisme et du machinisme..................

- Quel est l'intérêt de comparait le vitalisme au machinisme

- ..................

Bibliographie

Bibliographie

Pour citer cette page: (- machinisme)

ABROUGUI, M & al, 2022. Vitalisme - machinisme. In Didaquest [en ligne]. <http:www.didaquest.org/wiki/Vitalisme_-_machinisme>, consulté le 22, décembre, 2024

- https://didaquest.org/wiki/Vitalisme

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitalisme

- https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vitalisme/82239#:~:text=%EE%A0%AC%20vitalisme&text=Doctrine%20philosophique%20qui%20pose%20l,avec%20notamment%20Barthez%20et%20Bichat.

- https://www.cnrtl.fr/definition/vitalisme

- https://journals.openedition.org/hrc/316

- Voir [[ https://journals.openedition.org/hrc/316 ]]

- ..................

- Pages utilisant des arguments dupliqués dans les appels de modèle

- Sponsors Question

- Machinisme - Conceptions

- Emergentisme - Conceptions

- Irrationalisme - Conceptions

- Individualisme - Conceptions

- Anti-machinisme - Conceptions

- Darwinisme - Conceptions

- Onthologie - Conceptions

- Epistémologie - Conceptions

- Modélisation - Conceptions

- Mécanisme - Conceptions

- Animisme - Conceptions

- Vitalisme négatif - Conceptions

- Vitalisme classique - Conceptions

- Vitalisme critique - Conceptions

- Néovitalisme - Conceptions

- Holisme - Conceptions

- Conceptions

- Vie - Conceptions

- Biologie - Conceptions

- Croyance - Conceptions

- Religion - Conceptions

- Dieu - Conceptions

- Principe vital - Conceptions

- Évolution - Conceptions

- Organisation - Conceptions

- Emergence - Conceptions

- Autopoïèse - Conceptions

- Théologie - Conceptions

- Sciences religieuses - Conceptions

- Sciences islamiques - Conceptions

- Paléontologie - Conceptions

- Géologie - Conceptions

- Théorie de l’évolution - Conceptions

- Sélection naturelle - Conceptions

- Panspermie dirigée - Conceptions

- Histoire naturelle - Conceptions

- Médecine - Conceptions

- Fiches Conceptions

- Fiche Conceptions