Différences entre versions de « Théorie de la génération spontanée »

| Ligne 202 : | Ligne 202 : | ||

<!-- ****************** Commercez les modifications ************************** --> | <!-- ****************** Commercez les modifications ************************** --> | ||

| − | * ...... | + | * Gohau (1995, p. 21) affirme que [[« les obstacles sur lesquels a buté la]] [[science sont toujours présents dans notre expérience quotidienne et dans]] notr[[ pensée "spontanée"]]. En conséquence, ils doivent entraver notre propre apprentissage des concepts géologiques – et plus encore celui de nos élèves ». Mais paradoxalement nous pensons que, même si ces obstacles risquent d’entraver notre apprentissage, leur prise en compte dans toute intervention éducative est une étape obligatoire pour l’appropriation de ces concepts. D’où l’importance de l’étude des conceptions lorsqu’il s’agit d’envisager la construction des concepts géologiques en classe. Ce travail d’identification des conceptions constitue une étape primordiale pour le processus de changement conceptuel et aux stratégies d’enseignement correspondantes (Weil-Barais, 1994). |

| − | + | La croyance en la génération spontanée fit longtemps partie du sens commun, parce que l’apparition d’êtres vivants là où on n’en voyait pas est un phénomène d’observation courante. On continuait à croire que des souris pouvaient naître spontanément d’un tas de chiffons et des asticots sortir d’un morceau de viande. Les micro-organismes, microbes et levures, semblaient le produit d’une génération spontanée. Devant la persistance éventuelle de cette conception erronée, on doit concevoir des stratégies d'apprentissage qui visent un changement conceptuel. Quelle sont ces stratégies ? et comment se fait le dépassement de l'obstacle sous-jacent de cette conception ? | |

| − | + | Depuis plus de vingt ans, les travaux en didactique des sciences à propos de l’intérêt des conceptions ou « idées préalables » des élèves et leur prise en compte dans l’enseignement se sont multipliés (Astolfi & Peterfalvi, 1993 ; Peterfalvi, 1997a, 1997b). Les conceptions apportent une réponse satisfaisante aux problèmes qui questionnent le sujet et ne peuvent pas être ignorées dans le processus d’apprentissage (Giordan & De Vecchi, 1987). L’étude des conceptions permet de repérer les obstacles sous-jacents qui, selon Astolfi et al. (1998/2006), sont à la base de ces conceptions et les stabilise en profondeur. Les obstacles sont à considérer comme le noyau de résistance des apprentissages scientifiques et peuvent être à l’origine des difficultés d’acquisition d’un concept, malgré les efforts de l’enseignant et la rigueur de ses dispositifs d’apprentissage. Ainsi, l’intérêt accordé aux conceptions et aux obstacles dans les apprentissages conduit à se concentrer sur les stratégies didactiques qui facilitent leur dépassement (Astolfi & Peterfalvi, 1997). Ces stratégies portent, selon ces auteurs, sur trois moments fondamentaux, le repérage de l’obstacle par l’enseignant, sa fissuration et son dépassement par les élèves (Astolfi & Peterfalvi, 1993). Les obstacles sont alors traduits après leur identification en objectifs d’apprentissage « objectifs-obstacles » qui servent de points d’appui pour aider les apprenants à les dépasser pendant la période d’enseignement (Martinand, 1986). | |

| − | + | ||

}}<!-- ************************* Fin Idées-Enseignement ********************** --> | }}<!-- ************************* Fin Idées-Enseignement ********************** --> | ||

| − | |||

== {{Widget:Aides et astuces-Fiche}} == | == {{Widget:Aides et astuces-Fiche}} == | ||

Version du 24 juin 2018 à 21:08

Traduction

Traduction

/ Théorie de la génération spontanée (Français)

/ Theory of spontaneous generation (Anglais)

/ نظرية توليد عفوية (Arabe)

Définition

Définition

Domaine, Discipline, Thématique

SVT / Biologie / Reproduction / Géologie / Ethique / Mytologie / Phylosophie / Relégion / chimie /

Définition écrite

- La génération spontanée, ou abiogenèse, est la plus ancienne des théories concernant l'origine du vivant sur Terre. Selon cette théorie, certains êtres vivants inférieurs, particulièrement les insectes, se reproduisent sous l'effet de facteurs physico-chimiques à partir de substances inorganiques.

- Ainsi, dans la Chine ancienne, on croyait que les bambous généraient des pucerons; en Inde c'est la naissance de mouches à partir d’ordures et de sueur ; les inscriptions babyloniennes mentionnent des vers engendrés par la boue des canaux ; dans l’Égypte antique, grenouilles et crapauds naissaient du limon déposé par le Nil.

- Pour les philosophes grecs, la vie est propriété même de la matière ; elle est éternelle et apparaît spontanément chaque fois que les conditions sont propices. Ces idées se retrouvent dans les écrits de Thalès, de Démocrite, d’Épicure, de Lucrèce et de Platon. Aristote réalise la synthèse des idées développées avant lui et érige la génération spontanée en véritable théorie «selon laquelle les matières en décomposition engendrent des vers, de telle sorte que la terre ne produit que les plantes et les animaux conçus dès l’origine par le Créateur, par l’intermédiaire de germes qui ont été ensemencés dans les milieux favorables à leur développement».

- La génération spontanée passe le Moyen Âge et la Renaissance ; de grands penseurs comme Newton, Descartes et Bacon la soutiennent.

- Au milieu du XVIIe siècle ont lieu les premières expériences sur la génération spontanée. Jan Baptist Van Helmont, un médecin flamand, prétend obtenir des souris avec des grains de blé et une chemise imprégnée de sueur humaine. Menées sans réel esprit critique, ces expériences renforcèrent cette idée fausse au lieu de la remettre en cause.

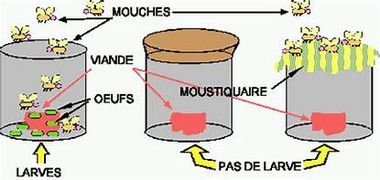

- Dans son traité de 1668, le médecin naturaliste italien Francesco Redi démontre que les asticots n’apparaissent pas dans la viande en putréfaction lorsque l’on prend la précaution de recouvrir les bocaux qui en contiennent d’une très fine mousseline.

- En 1674, le savant hollandais Antoine van Leeuwenhoek effectue les premières observations de micro-organismes à travers un microscope de sa fabrication. Dès lors, on découvre des micro-organismes partout. Les adeptes de la génération spontanée trouvent là un nouveau champ d’application pour leurs idées.

|

Définition graphique

Concepts ou notions associés

Concepts ou notions associés

Génération / spontanée / Abiogénèse / Hétérogénie / Matière inanimée / Atome / " spontéparité " / pasteurisation / Etre vivant / microzimas / Germe / Milieu stérilisé / infusoires / Aseosie / Carcasse d'un animal /

Exemples, applications, utilisations

Exemples, applications, utilisations

L’hypothèse de la génération spontanée a aujourd’hui perdu tout crédit scientifique, y compris dans le cadre des recherches sur l’origine de la vie sur Terre. Malgré cette réfutation, la théorie de la génération spontanée peut être exploitée dans l'enseignement, lorsque'elle est proposée comme une activité aux élèves dans le but de:

d'esprit comportant réflexion critique sur ce qu'il observe, [[doute méthodique sur ce qu'il connait]], réflexion et communication.

posés lors de l'expérience.A. Giordan(13) Dans la même optique, G. Gohau (14) écrit : "Seules les recherches où l'élève est maître de sa progression, autonome dans son travail, permettent d'acquérir des rudiments de l'esprit de recherche". |

Erreurs ou confusions éventuelles

Erreurs ou confusions éventuelles

- Confusion entre Génération spontannée et Reproduction

- Confusion entre Larves d'insectes et génération spontanée d'insecte

- Erreur fréquente: - Serpents et crocodiles formés à partir de la boue de Nil.

- Les rats et de nombreuses autres créatures vivantes naissent de la chaleur du soleil quand il brille en égypte sur la crue du fleuve.

Questions possibles

Questions possibles

- Quelles sont les conditions sociales ,économiques,politiques et philosophiques qui ont témoignées la naissance de la théorie de la génération spontanée ?

- Comment la théorie de la génération spontanée est-elle- contestée et réfutée ?

- Est ce que cette idée persiste dans l'esprit de l'humanité actuellement ?

si oui pourquoi ?

Liaisons enseignements et programmes

Liaisons enseignements et programmes

Idées ou Réflexions liées à son enseignement

- Gohau (1995, p. 21) affirme que « les obstacles sur lesquels a buté la science sont toujours présents dans notre expérience quotidienne et dans notrpensée "spontanée". En conséquence, ils doivent entraver notre propre apprentissage des concepts géologiques – et plus encore celui de nos élèves ». Mais paradoxalement nous pensons que, même si ces obstacles risquent d’entraver notre apprentissage, leur prise en compte dans toute intervention éducative est une étape obligatoire pour l’appropriation de ces concepts. D’où l’importance de l’étude des conceptions lorsqu’il s’agit d’envisager la construction des concepts géologiques en classe. Ce travail d’identification des conceptions constitue une étape primordiale pour le processus de changement conceptuel et aux stratégies d’enseignement correspondantes (Weil-Barais, 1994).

La croyance en la génération spontanée fit longtemps partie du sens commun, parce que l’apparition d’êtres vivants là où on n’en voyait pas est un phénomène d’observation courante. On continuait à croire que des souris pouvaient naître spontanément d’un tas de chiffons et des asticots sortir d’un morceau de viande. Les micro-organismes, microbes et levures, semblaient le produit d’une génération spontanée. Devant la persistance éventuelle de cette conception erronée, on doit concevoir des stratégies d'apprentissage qui visent un changement conceptuel. Quelle sont ces stratégies ? et comment se fait le dépassement de l'obstacle sous-jacent de cette conception ?

Depuis plus de vingt ans, les travaux en didactique des sciences à propos de l’intérêt des conceptions ou « idées préalables » des élèves et leur prise en compte dans l’enseignement se sont multipliés (Astolfi & Peterfalvi, 1993 ; Peterfalvi, 1997a, 1997b). Les conceptions apportent une réponse satisfaisante aux problèmes qui questionnent le sujet et ne peuvent pas être ignorées dans le processus d’apprentissage (Giordan & De Vecchi, 1987). L’étude des conceptions permet de repérer les obstacles sous-jacents qui, selon Astolfi et al. (1998/2006), sont à la base de ces conceptions et les stabilise en profondeur. Les obstacles sont à considérer comme le noyau de résistance des apprentissages scientifiques et peuvent être à l’origine des difficultés d’acquisition d’un concept, malgré les efforts de l’enseignant et la rigueur de ses dispositifs d’apprentissage. Ainsi, l’intérêt accordé aux conceptions et aux obstacles dans les apprentissages conduit à se concentrer sur les stratégies didactiques qui facilitent leur dépassement (Astolfi & Peterfalvi, 1997). Ces stratégies portent, selon ces auteurs, sur trois moments fondamentaux, le repérage de l’obstacle par l’enseignant, sa fissuration et son dépassement par les élèves (Astolfi & Peterfalvi, 1993). Les obstacles sont alors traduits après leur identification en objectifs d’apprentissage « objectifs-obstacles » qui servent de points d’appui pour aider les apprenants à les dépasser pendant la période d’enseignement (Martinand, 1986).

Aides et astuces

Education: Autres liens, sites ou portails

Bibliographie

Bibliographie

Pour citer cette page: (de la génération spontanée)

ABROUGUI, M & al, 2018. Théorie de la génération spontanée. In Didaquest [en ligne]. <http:www.didaquest.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_la_g%C3%A9n%C3%A9ration_spontan%C3%A9e>, consulté le 20, juin, 2024

- http://exobio.chez-alice.fr/generation-spontanee.htm

- https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ration_spontan%C3%A9e *https://www.universalis.fr/encyclopedie/generation-spontanee/

- https://fr.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrJS9Pphi9bFg0AOGck24lQ;_ylu=X3oDMTB0ZTgxN3Q0BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=D%C3%A9finition+de+la+th%C3%A9orie+dse+la+g%C3%A9n%C3%A9ration+spontan%C3%A9e&fr2=piv-web&fr=mcafee

- https://fr.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrJ3s94hy9bd54AlJdlAQx.?p=D%C3%A9finition+de+la+th%C3%A9orie+dse+la+g%C3%A9n%C3%A9ration+spontan%C3%A9e&fr=mcafee&fr2=p%3As%2Cv%3Ai%2Cm%3Apivot

- Pages utilisant des arguments dupliqués dans les appels de modèle

- Sponsors Education

- SVT (Concepts)

- Biologie (Concepts)

- Reproduction (Concepts)

- Géologie (Concepts)

- Ethique (Concepts)

- Mytologie (Concepts)

- Phylosophie (Concepts)

- Relégion (Concepts)

- Chimie (Concepts)

- Génération

- Spontanée

- Abiogénèse

- Hétérogénie

- Matière inanimée

- Atome

- " spontéparité "

- Pasteurisation

- Etre vivant

- Microzimas

- Germe

- Milieu stérilisé

- Infusoires

- Aseosie

- Carcasse d'un animal

- Concepts

- Théorie de la génération spontanée

- Théorie de la génération spontanée (Concepts)

- Fiche conceptuelle didactique