Différences entre versions de « Mécanisme »

| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||

*les deux événements fondateurs de la science classique étaient selon Koyré la destruction du cosmos antique et la géométrisation de l’espace physique. Cette détermination de la révolution scientifique valait en particulier contre les ingénieurs, qui la caractérisaient comme passage de la vita contemplativa à la vita activa ; si Koyré ne s’est pas vraiment intéressé à l’idée que tout être naturel est une machine, c’est qu’il refusait plus généralement de définir la révolution scientifique à partir de transformations techniques. Il n’a par ailleurs reconnu le rôle de l’atomisme qu’à contre cœur : il évoque assurément “l’alliance contre-nature” de l’atomisme et du platonisme, mais le second de ces deux éléments a de toute évidence sa préférence15 ; aussi n’a-t-il pas non plus cru bon d’écrire une histoire de l’idée que tout est matière et mouvement. Quant à G. Bachelard, il a toute sa vie combattu E. Meyerson, qui faisait du mécanisme une expression particulière de la tendance invincible qu’a naturellement l’esprit humain à rechercher l’identique. Selon Bachelard, la connaissance de la science présente permet en général à l’historien d’évaluer la science du passé en y distinguant le bon grain de l’ivraie, les concepts sanctionnés des concepts périmés16. Or l’atomisme contemporain a fait en particulier tomber dans les oubliettes de l’histoire le chosisme et le choquisme des mécanistes du passé, c’est-à-dire leur penchant naïf à concevoir les atomes comme des choses et les échanges entre atomes comme des chocs. Il n’y avait donc pas non plus pour Bachelard à écrire l’histoire de la philosophie mécanique car c’était, à l’aune de la science contemporaine, une théorie à jamais périmée. | *les deux événements fondateurs de la science classique étaient selon Koyré la destruction du cosmos antique et la géométrisation de l’espace physique. Cette détermination de la révolution scientifique valait en particulier contre les ingénieurs, qui la caractérisaient comme passage de la vita contemplativa à la vita activa ; si Koyré ne s’est pas vraiment intéressé à l’idée que tout être naturel est une machine, c’est qu’il refusait plus généralement de définir la révolution scientifique à partir de transformations techniques. Il n’a par ailleurs reconnu le rôle de l’atomisme qu’à contre cœur : il évoque assurément “l’alliance contre-nature” de l’atomisme et du platonisme, mais le second de ces deux éléments a de toute évidence sa préférence15 ; aussi n’a-t-il pas non plus cru bon d’écrire une histoire de l’idée que tout est matière et mouvement. Quant à G. Bachelard, il a toute sa vie combattu E. Meyerson, qui faisait du mécanisme une expression particulière de la tendance invincible qu’a naturellement l’esprit humain à rechercher l’identique. Selon Bachelard, la connaissance de la science présente permet en général à l’historien d’évaluer la science du passé en y distinguant le bon grain de l’ivraie, les concepts sanctionnés des concepts périmés16. Or l’atomisme contemporain a fait en particulier tomber dans les oubliettes de l’histoire le chosisme et le choquisme des mécanistes du passé, c’est-à-dire leur penchant naïf à concevoir les atomes comme des choses et les échanges entre atomes comme des chocs. Il n’y avait donc pas non plus pour Bachelard à écrire l’histoire de la philosophie mécanique car c’était, à l’aune de la science contemporaine, une théorie à jamais périmée. | ||

= Caractéristiques de la philosophie mécanique = | = Caractéristiques de la philosophie mécanique = | ||

| − | La philosophie mécanique peut être caractérisée de multiples manières ; le problème est que toutes ces caractérisations ne sont pas équivalentes.A savoir | + | La philosophie mécanique peut être caractérisée de multiples manières ; le problème est que toutes ces caractérisations ne sont pas équivalentes.A savoir |

*Premièrement, l’idée que tout phénomène naturel procède d’une combinaison de matière et de mouvement, que toute transformation résulte d’une redistribution des mouvements dans la matière. | *Premièrement, l’idée que tout phénomène naturel procède d’une combinaison de matière et de mouvement, que toute transformation résulte d’une redistribution des mouvements dans la matière. | ||

*En second lieu, l’idée que tout être naturel est une machine, ou encore que les lois physiques sont identiques aux lois de la science mécanique. Cette seconde idée a elle même deux aspects : elle rattache la philosophie mécanique aux machines, donc à la technique, ou à la science mécanique, c’est-à-dire aux mathématiques. Ces deux caractérisations de la philosophie mécanique font problème parce qu’elles ne sont pas équivalentes. D’un côté il y a dans les machines bien plus que ce que la philosophie mécanique entendue au premier sens peut expliquer : par exemple, les ressorts des machines sont élastiques, c’est-à-dire qu’ils ont la capacité de revenir à leur état antérieur après avoir été déformés ; or cette capacité est pour ainsi dire incompréhensible si, après avoir banni la notion aristotélicienne d’état naturel, on se donne pour seules catégories explicatives une matière passive et un mouvement transitif5. C’est pourquoi la première définition de la philosophie mécanique est à certains égards plus exigeante que la seconde ; à d’autres égards cependant, c’est la seconde définition qui est la plus contraignante. Poser par exemple qu’un être naturel est analogue à telle machine ou qu’il obéit à telle équation, c’est en effet susciter des prévisions bien plus précises, et par conséquent bien plus aisément réfutables, que de suggérer simplement qu’il doit bien y avoir moyen d’en rendre compte par je ne sais quels mouvements et je ne sais quelles figures. Aucune de ces deux définitions ne saurait donc être déduite de l’autre. | *En second lieu, l’idée que tout être naturel est une machine, ou encore que les lois physiques sont identiques aux lois de la science mécanique. Cette seconde idée a elle même deux aspects : elle rattache la philosophie mécanique aux machines, donc à la technique, ou à la science mécanique, c’est-à-dire aux mathématiques. Ces deux caractérisations de la philosophie mécanique font problème parce qu’elles ne sont pas équivalentes. D’un côté il y a dans les machines bien plus que ce que la philosophie mécanique entendue au premier sens peut expliquer : par exemple, les ressorts des machines sont élastiques, c’est-à-dire qu’ils ont la capacité de revenir à leur état antérieur après avoir été déformés ; or cette capacité est pour ainsi dire incompréhensible si, après avoir banni la notion aristotélicienne d’état naturel, on se donne pour seules catégories explicatives une matière passive et un mouvement transitif5. C’est pourquoi la première définition de la philosophie mécanique est à certains égards plus exigeante que la seconde ; à d’autres égards cependant, c’est la seconde définition qui est la plus contraignante. Poser par exemple qu’un être naturel est analogue à telle machine ou qu’il obéit à telle équation, c’est en effet susciter des prévisions bien plus précises, et par conséquent bien plus aisément réfutables, que de suggérer simplement qu’il doit bien y avoir moyen d’en rendre compte par je ne sais quels mouvements et je ne sais quelles figures. Aucune de ces deux définitions ne saurait donc être déduite de l’autre. | ||

| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||

[[Fichier:La terre vue de face.PNG]] | [[Fichier:La terre vue de face.PNG]] | ||

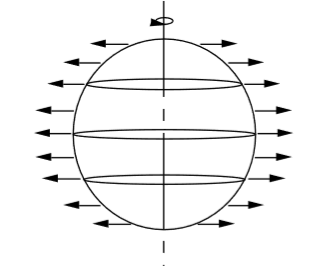

| − | *C’est pourquoi dans les Principes, Descartes propose une autre analogie : l’action de la pesanteur est semblable à celle qui rend les gouttes d’eau | + | *C’est pourquoi dans les Principes, Descartes propose une autre analogie : l’action de la pesanteur est semblable à celle qui rend les gouttes d’eau rondes ; cependant comme il ne sait pas expliquer mécaniquement cette pression de tous côtés, il finit par se rabattre sur une explication par l’effort centrifuge, ce qui est insatisfaisant parce que ces deux modes d’explication sont exclusifs l’un de l’autre. Ou bien en effet l’effort centrifuge peut fonder une explication satisfaisante, et rien ne sert à ce moment de recourir à la pression environnante ; ou bien il ne le peut, mais on ne saurait en ce cas expliquer la pression environnante par l’effort centrifuge. L’explication cartésienne constitue bien sûr un échec du point de vue de la science positive : Descartes ne tient pas compte de la loi galiléenne de la chute des corps ; bien plus, à partir du moment où il a cherché à expliquer la pesanteur, il a jugé qu’il était impossible en général de déterminer la loi mathématique de la chute des corps. L’explication cartésienne constitue aussi un échec du point de vue de la philosophie mécanique : Descartes ne réussit même pas à rendre compte de ce fait élémentaire que les corps tombent à la verticale de tout lieu terrestre. Elle peut cependant indiquer quelle était la supériorité de certaines explications mécaniques sur les explications de la scolastique et de l’atomisme ancien : contrairement aux premières, elles peuvent être confrontées aux phénomènes ; contrairement aux secondes, elles supposent la détermination des lois générales du mouvement. |

| Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||

* Dogme mécaniste : Vouloir tout expliquer par le système des mouvements. | * Dogme mécaniste : Vouloir tout expliquer par le système des mouvements. | ||

| − | Vouloir expliquer un tel fonctionnement dans la nature, susceptible à être fini à tout moment tout en rejetant la conception finaliste. | + | *Vouloir expliquer un tel fonctionnement dans la nature, susceptible à être fini à tout moment tout en rejetant la conception finaliste. |

| − | Croire que c’est possible de comprendre les choses par les mouvements seulement au détriment de la force divine exprimée dans la nature. | + | *Croire que c’est possible de comprendre les choses par les mouvements seulement au détriment de la force divine exprimée dans la nature. |

{{Origines possibles des conceptions}} | {{Origines possibles des conceptions}} | ||

| − | * Le mécanisme est présent dès la pensée de l'Antiquité, notamment à travers l'atomisme. Il correspond aussi et surtout à une révolution scientifique, souvent appelée révolution copernicienne en langage courant, survenue principalement au XVIIe siècle, en astronomie, en physique, en médecine et dans bien d'autres disciplines intellectuelles plus ou moins éloignées de la science, selon l'acception moderne du terme, et dont les conséquences se firent sentir jusqu'au XIXe siècle. | + | *Le mécanisme est présent dès la pensée de l'Antiquité, notamment à travers l'atomisme. Il correspond aussi et surtout à une révolution scientifique, souvent appelée révolution copernicienne en langage courant, survenue principalement au XVIIe siècle, en astronomie, en physique, en médecine et dans bien d'autres disciplines intellectuelles plus ou moins éloignées de la science, selon l'acception moderne du terme, et dont les conséquences se firent sentir jusqu'au XIXe siècle. |

| − | Son éclosion a été assez brusque et inattendue. L'époque précédente ne l'avait guère laissé prévoir. Le mécanisme paraît au contraire introduire dans l'histoire de l'idée de nature une discontinuité. Il n'a pas eu de précurseurs immédiats. Plusieurs mécanistes toutefois se cherchèrent des antécédents et se réclamèrent des philosophes atomistes, mais Démocrite, Épicure ou Lucrèce leur ont apporté un modèle plus qu'une source de doctrine. Et, de toute façon, le mécanisme n'est pas lié nécessairement à l'atomisme ; ainsi celui de Descartes, le plus célèbre. | + | *Son éclosion a été assez brusque et inattendue. L'époque précédente ne l'avait guère laissé prévoir. Le mécanisme paraît au contraire introduire dans l'histoire de l'idée de nature une discontinuité. Il n'a pas eu de précurseurs immédiats. Plusieurs mécanistes toutefois se cherchèrent des antécédents et se réclamèrent des philosophes atomistes, mais Démocrite, Épicure ou Lucrèce leur ont apporté un modèle plus qu'une source de doctrine. Et, de toute façon, le mécanisme n'est pas lié nécessairement à l'atomisme ; ainsi celui de Descartes, le plus célèbre. |

| − | Principaux fondateurs du mécanisme (Démocrite, Descartes, Cabanis, Félix Le Dantec…) | + | '''Principaux fondateurs du mécanisme (Démocrite, Descartes, Cabanis, Félix Le Dantec…)''' |

Version du 31 mai 2020 à 03:35

Conception : Clarification - Explicitation

Conception : Clarification - Explicitation

- Philosophie Mécanique (ou Mécanicisme), doctrine qui ne fait résulter les qualités des corps que du rapprochement d'un certain nombre d'éléments ou de principes sans qualités propres, et de leur manière de se grouper. Le système d'Anaximandre est déjà un commencement de philosophie mécanique; mais c'est dans Straton de Lampsaque qu'on la trouve complète et sans mélange. D'après son système, le monde n'est pas animé; ses principes existant d'eux-mêmes, le mouvement et les effets qui en résultent sont dus à la nécessité. Ce système différait de celui de Démocrite et d'Épicure, en ce qu'il n'admettait pas les atomes ni le vide; il expliquait toute chose à l'aide de certains mouvements; il est inutile d'ajouter qu'il repoussait toute croyance (Foi religieuse) à la divinité. La philosophie mécanique n'est qu'une forme de la physique chez les Anciens, et du matérialisme chez les Modernes. Descartes s'est rapproché de cette doctrine, en voulant expliquer les phénomènes physiques par la matière et le mouvement, mais avec cette différence capitale, qu'il a recours à Dieu pour imprimer le mouvement.

- C’est une conception matérialiste qui aborde l'ensemble des phénomènes suivant le modèle des liens de cause à effet c’est-à-dire que la réalité s'explique par un système de causes débouchant sur un certain nombre de fonctionnements : l'univers et tout phénomène qui s'y produit s'expliquent d'après les lois des mouvements matériels.

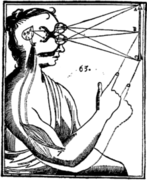

- Cette conception rejette l'idée d'un finalisme, selon laquelle les phénomènes ont un but (une fin), objet d'étude de la téléologie.Cette philosophie de la nature a abouti à la théorie de l'animal machine de René Descartes, qui soutient qu'il faut considérer les êtres vivants comme des machines pour les expliquer scientifiquement.

| ' | Descartes vers 1630 | Lémery vers 1675 |

|---|---|---|

| Citations |

“La pesanteur de notre terre (...) n’est autre, et ne consiste qu’en ce que les parties du petit ciel qui l’environnent, tournant beaucoup plus vite que les siennes autour de son centre, tendent aussi avec plus de force à s’en éloigner, et par conséquent les y repoussent” |

“Comme on ne peut mieux expliquer la nature d’une chose aussi cachée que l’est celle d’un sel, qu’en attribuant aux parties qui la composent des figures qui correspondent à tous les effets qu’elle produit, je dirai que l’acidité d’une liqueur consiste dans des parties de sel pointues, lesquelles sont en agitation”

|

|

Explications |

Il s’agit dans ce premier texte d’expliquer mécaniquement la pesanteur des corps. |

Dans le second d’expliquer mécaniquement l’acidité des sels.

|

- Tableau: Exemples d'explications mécaniques dans la nature

Les savants vis à vis la philosophie mécanique

- Le problème est finalement de déterminer si des explications de ce genre ont eu une fonction historique dans l’élaboration de la science classique, particulièrement dans l’élaboration de la science du mouvement des corps qu’on commence à appeler science mécanique dans les années 16704. Car s’il y a une coïncidence historique indéniable entre l’apparition des explications mécaniques et l’émergence de la science mécanique, leur rapport n’est ni celui d’une identité simple, ni celui d’une implication directe. Newton par exemple n’a pas cru bon de publier des explications mécaniques des phénomènes dont il donnait les lois mathématiques ; inversement, Boyle défendit ardemment la philosophie mécanique sans découvrir aucun théorème mécanique. C’est en raison de l’importance de la question des rapports entre science mécanique et philosophie mécanique que je préfère l’expression de “philosophie mécanique”, qui connote directement cette question, à celle de “philosophie corpusculaire”, pourtant aussi fréquente dans les textes. Cela dit, la catégorie de “philosophie mécanique” ne doit pas être employée sans précaution ; la pluralité de ses définitions et l’incertitude de son champ d’application la rendent en effet problématique.

- les deux événements fondateurs de la science classique étaient selon Koyré la destruction du cosmos antique et la géométrisation de l’espace physique. Cette détermination de la révolution scientifique valait en particulier contre les ingénieurs, qui la caractérisaient comme passage de la vita contemplativa à la vita activa ; si Koyré ne s’est pas vraiment intéressé à l’idée que tout être naturel est une machine, c’est qu’il refusait plus généralement de définir la révolution scientifique à partir de transformations techniques. Il n’a par ailleurs reconnu le rôle de l’atomisme qu’à contre cœur : il évoque assurément “l’alliance contre-nature” de l’atomisme et du platonisme, mais le second de ces deux éléments a de toute évidence sa préférence15 ; aussi n’a-t-il pas non plus cru bon d’écrire une histoire de l’idée que tout est matière et mouvement. Quant à G. Bachelard, il a toute sa vie combattu E. Meyerson, qui faisait du mécanisme une expression particulière de la tendance invincible qu’a naturellement l’esprit humain à rechercher l’identique. Selon Bachelard, la connaissance de la science présente permet en général à l’historien d’évaluer la science du passé en y distinguant le bon grain de l’ivraie, les concepts sanctionnés des concepts périmés16. Or l’atomisme contemporain a fait en particulier tomber dans les oubliettes de l’histoire le chosisme et le choquisme des mécanistes du passé, c’est-à-dire leur penchant naïf à concevoir les atomes comme des choses et les échanges entre atomes comme des chocs. Il n’y avait donc pas non plus pour Bachelard à écrire l’histoire de la philosophie mécanique car c’était, à l’aune de la science contemporaine, une théorie à jamais périmée.

Caractéristiques de la philosophie mécanique

La philosophie mécanique peut être caractérisée de multiples manières ; le problème est que toutes ces caractérisations ne sont pas équivalentes.A savoir

- Premièrement, l’idée que tout phénomène naturel procède d’une combinaison de matière et de mouvement, que toute transformation résulte d’une redistribution des mouvements dans la matière.

- En second lieu, l’idée que tout être naturel est une machine, ou encore que les lois physiques sont identiques aux lois de la science mécanique. Cette seconde idée a elle même deux aspects : elle rattache la philosophie mécanique aux machines, donc à la technique, ou à la science mécanique, c’est-à-dire aux mathématiques. Ces deux caractérisations de la philosophie mécanique font problème parce qu’elles ne sont pas équivalentes. D’un côté il y a dans les machines bien plus que ce que la philosophie mécanique entendue au premier sens peut expliquer : par exemple, les ressorts des machines sont élastiques, c’est-à-dire qu’ils ont la capacité de revenir à leur état antérieur après avoir été déformés ; or cette capacité est pour ainsi dire incompréhensible si, après avoir banni la notion aristotélicienne d’état naturel, on se donne pour seules catégories explicatives une matière passive et un mouvement transitif5. C’est pourquoi la première définition de la philosophie mécanique est à certains égards plus exigeante que la seconde ; à d’autres égards cependant, c’est la seconde définition qui est la plus contraignante. Poser par exemple qu’un être naturel est analogue à telle machine ou qu’il obéit à telle équation, c’est en effet susciter des prévisions bien plus précises, et par conséquent bien plus aisément réfutables, que de suggérer simplement qu’il doit bien y avoir moyen d’en rendre compte par je ne sais quels mouvements et je ne sais quelles figures. Aucune de ces deux définitions ne saurait donc être déduite de l’autre.

Analyse de l’explication cartésienne de la chute des corps

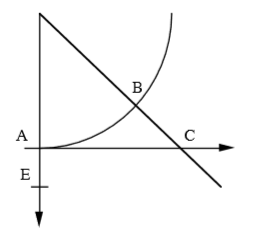

- Il y a en fait deux explications cartésiennes de la chute des corps : la première, qu’on trouve dans le Monde et dans la correspondance de Descartes, repose sur la notion d’effort centrifuge ; la seconde, qui est celle des Principes, est fondée sur l’idée d’une pression extérieure de la matière subtile. Il faut les aborder successivement pour comprendre pourquoi Descartes est passé d’une explication à une autre. On a souvent dit que la première et la troisième loi du chapitre 7 du Monde contenaient le premier énoncé du principe d’inertie ; ce lieu commun me paraît faux pour deux raisons, et j’en signalerai seulement une aujourd’hui. Descartes justifie la troisième loi en prenant la fronde pour modèle : “quand on fait tourner une pierre dans une fronde, non seulement elle va tout droit aussitôt qu’elle en est sortie, mais de plus pendant qu’elle y est, elle presse le milieu de la fronde et fait tendre la corde ; montrant évidemment par là qu’elle a toujours inclination d’aller en droite ligne et qu’elle ne va en rond que par contrainte”19. La manière dont Descartes prouve cette loi et les applications qu’il en fait ultérieurement montrent que son objet propre n’est pas d’énoncer que la pierre continue effectivement son mouvement selon la tangente AC lorsqu’elle quitte la fronde, mais bien plutôt que la pierre dans la fronde fait un effort centrifuge selon AE.

- Une fois élucidée la notion mécanique d’effort centrifuge, Descartes essaie de s’en servir pour comprendre la pesanteur. Mais si l’on transpose directement l’analogie de la fronde au cas de la pesanteur, on obtient des résultats pour le moins contraires à l’expérience commune : si la chute des corps a pour cause l’effort centrifuge né du mouvement de la terre sur elle-même, les corps ne tombent pas à la verticale du lieu, mais parallèlement à l’équateur ; et ils ne retombent plus du tout dès qu’ils dépassent la hauteur du pôle.

- C’est pourquoi dans les Principes, Descartes propose une autre analogie : l’action de la pesanteur est semblable à celle qui rend les gouttes d’eau rondes ; cependant comme il ne sait pas expliquer mécaniquement cette pression de tous côtés, il finit par se rabattre sur une explication par l’effort centrifuge, ce qui est insatisfaisant parce que ces deux modes d’explication sont exclusifs l’un de l’autre. Ou bien en effet l’effort centrifuge peut fonder une explication satisfaisante, et rien ne sert à ce moment de recourir à la pression environnante ; ou bien il ne le peut, mais on ne saurait en ce cas expliquer la pression environnante par l’effort centrifuge. L’explication cartésienne constitue bien sûr un échec du point de vue de la science positive : Descartes ne tient pas compte de la loi galiléenne de la chute des corps ; bien plus, à partir du moment où il a cherché à expliquer la pesanteur, il a jugé qu’il était impossible en général de déterminer la loi mathématique de la chute des corps. L’explication cartésienne constitue aussi un échec du point de vue de la philosophie mécanique : Descartes ne réussit même pas à rendre compte de ce fait élémentaire que les corps tombent à la verticale de tout lieu terrestre. Elle peut cependant indiquer quelle était la supériorité de certaines explications mécaniques sur les explications de la scolastique et de l’atomisme ancien : contrairement aux premières, elles peuvent être confrontées aux phénomènes ; contrairement aux secondes, elles supposent la détermination des lois générales du mouvement.

![]() Conceptions erronées et origines possibles

Conceptions erronées et origines possibles

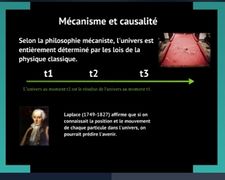

- Dogme mécaniste : Vouloir tout expliquer par le système des mouvements.

- Vouloir expliquer un tel fonctionnement dans la nature, susceptible à être fini à tout moment tout en rejetant la conception finaliste.

- Croire que c’est possible de comprendre les choses par les mouvements seulement au détriment de la force divine exprimée dans la nature.

![]() Conceptions: Origines possibles

Conceptions: Origines possibles

- Le mécanisme est présent dès la pensée de l'Antiquité, notamment à travers l'atomisme. Il correspond aussi et surtout à une révolution scientifique, souvent appelée révolution copernicienne en langage courant, survenue principalement au XVIIe siècle, en astronomie, en physique, en médecine et dans bien d'autres disciplines intellectuelles plus ou moins éloignées de la science, selon l'acception moderne du terme, et dont les conséquences se firent sentir jusqu'au XIXe siècle.

- Son éclosion a été assez brusque et inattendue. L'époque précédente ne l'avait guère laissé prévoir. Le mécanisme paraît au contraire introduire dans l'histoire de l'idée de nature une discontinuité. Il n'a pas eu de précurseurs immédiats. Plusieurs mécanistes toutefois se cherchèrent des antécédents et se réclamèrent des philosophes atomistes, mais Démocrite, Épicure ou Lucrèce leur ont apporté un modèle plus qu'une source de doctrine. Et, de toute façon, le mécanisme n'est pas lié nécessairement à l'atomisme ; ainsi celui de Descartes, le plus célèbre.

Principaux fondateurs du mécanisme (Démocrite, Descartes, Cabanis, Félix Le Dantec…)

Conceptions liées - Typologie

Conceptions liées - Typologie

Concepts ou notions associés

Concepts ou notions associés

épistémologie / courant de pensée / Mouvement / système mécanique / Nature / Divinité / Philosophie / l’animal machine / Biologie / La physique /

| Références

| |||

|---|---|---|---|

|

Sur le Portail Questions / Réponses |

Sur Portail de Formation Gratuite |

Sur des sites de Formation |

Sur DidaQuest |

| Mécanisme sur : Wikipedia / Wikiwand / Universalis / Larousse encyclopédie / Khan Académie | |||

| Sur Wikiwand :

épistémologie / courant de pensée / Mouvement / système mécanique / Nature | |||

| Sur Wikipédia :

épistémologie / courant de pensée / Mouvement / système mécanique / Nature | |||

| Sur Wikiversity :

épistémologie / courant de pensée / Mouvement / système mécanique / Nature | |||

| Sur Universalis :

épistémologie / courant de pensée / Mouvement / système mécanique / Nature | |||

| Sur Khan Académie :

épistémologie / courant de pensée / Mouvement / système mécanique / Nature | |||

Éléments graphique

Éléments graphique

Stratégie de changement conceptuel

Stratégie de changement conceptuel

•Montrer les limites de certaines explications vitalistes ou finalistes

•Inciter à la réflexion

•Faire convaincre que le vitalisme se réduit à l'invocation d'une force spirituelle condamnée à rétrécir au fur et à mesure que progresse l'explication mécaniste.

Exemple : Le mécanisme selon Descartes Le mécanisme est une philosophie de la nature selon laquelle l'Univers et tout phénomène qui s'y produit peuvent et doivent s'expliquer d'après les lois des mouvements matériels. « Ma philosophie, écrivait Descartes à Plempius, ne considère que des grandeurs, des figures et des mouvements comme fait la mécanique. » La formule sera constamment reprise en son siècle : tout dans la nature se fait par « figures et mouvements ».

Faire comprendre l’apport historique du mécanisme au fil des années étant donné que l'essor du mécanisme a eu lieu au XVIIe siècle et qu’il a permis la naissance et le développement de la science classique. Son avènement fut, on l'a dit parfois, « une révolution », en ce sens qu'il proposa une idée du monde radicalement neuve et en rupture avec les représentations de la nature jusqu'à lui reçues. Sans être lui-même une théorie scientifique, il établit une nouvelle rationalité et fonda une nouvelle appréhension des phénomènes, sans lesquelles la science vraie eût été impossible. En somme, le mécanisme est une réforme fondamentale de l'entendement, grâce à quoi le monde se trouve autrement perçu et connu.

Questions possibles

Questions possibles

- Qu’est ce que le mécanisme ?

- Qui sont les principaux fondateurs de ce courant de pensée ?

- Quels sont les courants de pensée liés au mécanisme ?

- Quels sont les courants de pensée opposés au mécanisme ?

- Quelles sont les différences possibles entre le mécanisme antique et le modèle adopté par Descartes ?

- Le mécanisme a t-il apporté une discontinuité dans l'histoire de l'idée de nature ?

- Y a-t-il une conception de la science et une méthode propres à la philosophie mécanique ?

- Qu’est-ce qu’expliquer les phénomènes par matière et mouvement et en quel sens matière et mouvement sont-ils des principes ?

- Que signifie l’idée que tout est machine ?

- Y a-t-il une conception de la science et une méthode propres à la philosophie mécanique ?

- Les machines qu’évoquent les philosophes mécaniques sont-elles représentatives de l’état de la technique au XVIIe siècle ?

- En quoi les explications mécaniques sont-elles de meilleures explications que celles de la scolastique ?

- Le mécanisme est il lié à l'atomisme ?

Bibliographie

Bibliographie

Pour citer cette page: ([1])

ABROUGUI, M & al, 2020. Mécanisme. In Didaquest [en ligne]. <http:www.didaquest.org/wiki/M%C3%A9canisme>, consulté le 1, juin, 2024

- http://rogergaraudy.blogspot.com/2017/08/mecanisme-et-positivisme-en-philosophie.html

- https://philosciences.com/philosophie-et-science/methode-scientifique-paradigme-scientifique/115-positivisme-scientifique

- http://www.toupie.org/Dictionnaire/Positivisme.htm

- https://www.universalis.fr/encyclopedie/mecanisme-philosophie/

- https://www.schoolmouv.fr/courants-philosophiques/mecanisme/courant-philosophique

- Sponsors Question

- Épistémologie - Conceptions

- Courant de pensée - Conceptions

- Philosophie - Conceptions

- Histoire des sciences - Conceptions

- Vitalisme - Conceptions

- Finalisme - Conceptions

- Mécanisme - Finalisme - Vitalisme - Conceptions

- Matérialisme - Conceptions

- Atomisme - Conceptions

- Conceptions

- Mouvement - Conceptions

- Système mécanique - Conceptions

- Nature - Conceptions

- Divinité - Conceptions

- L’animal machine - Conceptions

- Biologie - Conceptions

- La physique - Conceptions

- Fiches Conceptions

- Fiche Conceptions