NEUROSCIENCES

Traduction

Traduction

Français : Neurosciences

Anglais : Neurosciences

Arabe : علوم الأعصاب (ʿUlūm al-Aʿṣāb)

Espagnol : Neurociencias

Portugais : Neurociências

Russe : Нейронауки (Neyronauki)

Italien : Neuroscienze

Allemand : Neurowissenschaften

Chinois (Mandarin) : 神经科学 (Shénjīng kēxué)

Hindi : तंत्रिका विज्ञान (Tantrikā Vijñān)

Japonais : 神経科学 (Shinkei Kagaku)

Bengali : স্নায়ুবিজ্ঞান (Snāyubijñān)

Définition

Définition

Les neurosciences sont un domaine scientifique multidisciplinaire qui étudie le système nerveux, ses structures, ses fonctions, son développement, sa physiologie, sa biochimie, et son influence sur le comportement et les processus cognitifs

Domaine, Discipline, Thématique

{{Fiche-Disciplines-Thématiques

1. Neurobiologie Étudie les bases biologiques et moléculaires du système nerveux, y compris les neurones, les synapses et les réseaux neuronaux.

2. Neurophysiologie Se concentre sur les mécanismes fonctionnels du système nerveux, comme la transmission des signaux électriques et chimiques entre les neurones.

3. Neuroanatomie Analyse la structure et l'organisation du système nerveux, y compris les régions cérébrales et les circuits neuronaux.

4. Neuropsychologie Examine la relation entre les fonctions cérébrales et les comportements humains, souvent dans le cadre de troubles neurologiques ou psychiatriques.

5. Neurosciences cognitives Explore les bases neuronales des fonctions cognitives telles que la mémoire, l’apprentissage, le langage, la perception et la prise de décision.

6. Neuropharmacologie Étudie l’effet des substances chimiques, comme les médicaments ou les drogues, sur le système nerveux.

7. Neurologie Branche médicale dédiée au diagnostic et au traitement des maladies et troubles neurologiques (AVC, épilepsie, sclérose en plaques, etc.).

8. Psychiatrie biologique Lien entre les neurosciences et la psychiatrie, axé sur les mécanismes biologiques des troubles mentaux.

9. Neurosciences computationnelles Utilise la modélisation mathématique et l’informatique pour comprendre les processus neuronaux et simuler le fonctionnement du cerveau.

10. Neuroéthologie Étudie les bases neuronales des comportements naturels, principalement chez les animaux.

11. Neuroendocrinologie Analyse les interactions entre le système nerveux et le système endocrinien, notamment dans le contrôle hormonal.

12. Neuroimmunologie Se concentre sur les relations entre le système nerveux et le système immunitaire.

13. Neuroéthique Étudie les implications éthiques, juridiques et sociétales des avancées dans le domaine des neurosciences.

14. Neurogenèse et développement Explore la formation et le développement du système nerveux au cours de la vie.

15. Neurosciences sociales Étudie comment les mécanismes cérébraux influencent les comportements sociaux, les émotions et les interactions humaines.

}}

Définition écrite

Définition détaillée du concept "Neurosciences"

Les neurosciences désignent l'ensemble des disciplines scientifiques qui étudient le système nerveux, ses structures, ses fonctions, ses interactions et ses dysfonctionnements. Elles couvrent une large gamme de sous-domaines allant de l'étude des molécules et cellules qui composent le système nerveux, comme les neurones et les glies, à l'exploration des réseaux neuronaux qui contrôlent des comportements complexes. Les neurosciences incluent des domaines comme la neurobiologie, la neuropsychologie, la neurologie, la neurochimie et la neurophysiologie.

Les neurosciences visent à comprendre comment le cerveau et la moelle épinière traitent les informations provenant de l’environnement, régulent le corps, génèrent des comportements, et sont modifiés par des expériences, l'apprentissage et des pathologies. Les chercheurs en neurosciences explorent des questions fondamentales, telles que la perception sensorielle, la prise de décision, la mémoire, l’émotion, ainsi que les bases neuronales des troubles neurologiques et psychiatriques. Elles combinent souvent des approches expérimentales en laboratoire, comme les électroencéphalogrammes (EEG), les images cérébrales par résonance magnétique (IRM) et les expériences animales, avec des études cliniques pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain.

Vérification des concepts fondamentaux dans la définition

La définition couvre bien tous les concepts fondamentaux pour la compréhension des neurosciences :

1. Système nerveux : Mention de la structure et de la fonction du cerveau et de la moelle épinière.

2. Neurones et glies : Identification des cellules fondamentales du système nerveux.

3. Sous-domaines: Mention de la diversité des sous-domaines des neurosciences (neurobiologie, neuropsychologie, etc.).

4. Fonctions cognitives et émotionnelles: Évocation des processus complexes que les neurosciences cherchent à comprendre.

5. Méthodes expérimentales : Description des techniques utilisées dans les neurosciences (EEG, IRM, expériences animales).

Aucun concept fondamental n’a été omis.

Vérification de la précision scientifique

La définition est scientifiquement correcte. Elle mentionne les principaux domaines des neurosciences et leur rôle dans l'étude du système nerveux. Les termes utilisés, tels que neurones, glies, neurobiologie, neuropsychologie, neurophysiologie, sont utilisés de manière appropriée et reflètent les pratiques scientifiques actuelles. Les méthodes comme l’EEG, l’IRM, et l’usage des modèles animaux sont également bien décrites et correspondent à la réalité des recherches en neurosciences.

Concepts supplémentaires à mentionner pour une compréhension approfondie

Pour une compréhension plus approfondie, il serait pertinent de mentionner les concepts suivants :

- Neuroplasticité : La capacité du cerveau à se réorganiser après des expériences ou des blessures.

- Neurotransmetteurs: Substances chimiques utilisées par les neurones pour communiquer entre eux.

- Système limbique : Impliqué dans les émotions et la mémoire.

- Neurodéveloppement : Le processus de maturation et d'organisation du système nerveux au cours de la vie.

- Pathologies neurologiques et psychiatriques : Comme la maladie d'Alzheimer, la dépression, les troubles du spectre autistique.

Définition synthétique prenant en compte les concepts fondamentaux

Les neurosciences sont un ensemble de sciences qui étudient la structure et le fonctionnement du système nerveux, comprenant le cerveau, la moelle épinière et les nerfs périphériques. Elles s'intéressent aux cellules nerveuses, notamment les neurones et les glies, ainsi qu'aux réseaux neuronaux qui régulent les fonctions corporelles et génèrent des comportements. Les neurosciences couvrent divers domaines tels que la neurobiologie, la neuropsychologie, la neurologie, et la neurophysiologie. Elles cherchent à comprendre les mécanismes de la perception, du comportement, des émotions, de la mémoire, ainsi que les bases des troubles du système nerveux.

Voici les 4 définitions avec des niveaux de formulation scientifique croissants :

![]() Définition de base

Les neurosciences sont des sciences qui étudient le cerveau, la moelle épinière et les nerfs, et comment ils contrôlent le corps et l'esprit.

Définition de base

Les neurosciences sont des sciences qui étudient le cerveau, la moelle épinière et les nerfs, et comment ils contrôlent le corps et l'esprit.

![]() Définition intermédiaire

Les neurosciences sont l'ensemble des disciplines qui examinent le système nerveux, y compris le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. Elles cherchent à comprendre comment ces structures génèrent des comportements, régulent les fonctions corporelles et traitent des informations sensorielles et motrices.

Définition intermédiaire

Les neurosciences sont l'ensemble des disciplines qui examinent le système nerveux, y compris le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. Elles cherchent à comprendre comment ces structures génèrent des comportements, régulent les fonctions corporelles et traitent des informations sensorielles et motrices.

![]() Définition avancée

Les neurosciences couvrent un large éventail d'études sur le système nerveux, explorant son anatomie, ses cellules spécialisées comme les neurones et les glies, ainsi que les processus biochimiques et électrophysiologiques. Elles abordent aussi bien les mécanismes du comportement, de la cognition, des émotions, de la mémoire, que ceux des pathologies neurologiques et psychiatriques.

Définition avancée

Les neurosciences couvrent un large éventail d'études sur le système nerveux, explorant son anatomie, ses cellules spécialisées comme les neurones et les glies, ainsi que les processus biochimiques et électrophysiologiques. Elles abordent aussi bien les mécanismes du comportement, de la cognition, des émotions, de la mémoire, que ceux des pathologies neurologiques et psychiatriques.

![]() Définition approfondie

Les neurosciences sont un domaine multidisciplinaire qui étudie en profondeur le système nerveux, incluant sa structure, ses fonctions, et les bases moléculaires, cellulaires et physiologiques qui sous-tendent les processus mentaux et comportementaux. Elles s'intéressent aux neurones, aux glies, aux neurotransmetteurs, aux réseaux neuronaux, et à l'impact des expériences sur la neuroplasticité. Ces sciences se divisent en sous-domaines tels que la neurobiologie, la neuropsychologie, la neurologie et la neurochimie, et elles s'appuient sur des techniques expérimentales avancées comme l'IRM, l'EEG, et les modèles animaux pour comprendre comment les dérèglements du système nerveux peuvent entraîner des troubles comme la dépression, l'épilepsie ou la maladie d'Alzheimer.

Définition approfondie

Les neurosciences sont un domaine multidisciplinaire qui étudie en profondeur le système nerveux, incluant sa structure, ses fonctions, et les bases moléculaires, cellulaires et physiologiques qui sous-tendent les processus mentaux et comportementaux. Elles s'intéressent aux neurones, aux glies, aux neurotransmetteurs, aux réseaux neuronaux, et à l'impact des expériences sur la neuroplasticité. Ces sciences se divisent en sous-domaines tels que la neurobiologie, la neuropsychologie, la neurologie et la neurochimie, et elles s'appuient sur des techniques expérimentales avancées comme l'IRM, l'EEG, et les modèles animaux pour comprendre comment les dérèglements du système nerveux peuvent entraîner des troubles comme la dépression, l'épilepsie ou la maladie d'Alzheimer.

|

|

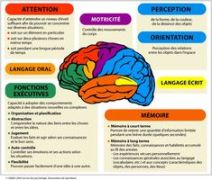

Définition graphique

- AUTRES MEDIAS

![]() NEUROSCIENCES (Discipline)

NEUROSCIENCES (Discipline)

![]() NEUROSCIENCES: (Discipline)

NEUROSCIENCES: (Discipline)

![]() NEUROSCIENCES: (Discipline)

NEUROSCIENCES: (Discipline)

![]() NEUROSCIENCES: (Discipline)

NEUROSCIENCES: (Discipline)

![]() NEUROSCIENCES: (Discipline)

NEUROSCIENCES: (Discipline)

![]() NEUROSCIENCES

NEUROSCIENCES

![]() NEUROSCIENCES

NEUROSCIENCES

![]() Représentation graphique spatiale NEUROSCIENCES: carte conceptuelle (cmap)

Représentation graphique spatiale NEUROSCIENCES: carte conceptuelle (cmap)

![]() Document PDF NEUROSCIENCES: Document PDF

Document PDF NEUROSCIENCES: Document PDF

![]() Image/Figure NEUROSCIENCES: Titre de l'image ou de la figure

Image/Figure NEUROSCIENCES: Titre de l'image ou de la figure

Concepts ou notions associés

Concepts ou notions associés

Neurone / Synapse / Neuroplasticité / Neurotransmission / Cortex / Hippocampe / Amygdale / Perception / Mémoire / Attention / Apprentissage / Cognition / Emotion / Conscience / Neurogenèse / Neuroinflammation / Neurodégénérescence / Neuroimagerie / Neuromodulation / Neuroéthique / Neuropharmacologie / Neurologie / Neuropsychologie / Neurosciences / Électrophysiologie /

Exemples, applications, utilisations

Exemples, applications, utilisations

|

Erreurs ou confusions éventuelles

Erreurs ou confusions éventuelles

Phase 1 : Difficultés liées à l’enseignement des neurosciences

- Complexité des termes scientifiques : Les termes comme "neurotransmetteur", "potentiel d’action" ou "plasticité synaptique" peuvent être abstraits pour les élèves, rendant leur compréhension difficile sans exemples concrets.

- Distinction entre cerveau et système nerveux : Les élèves peuvent confondre le cerveau avec l’ensemble du système nerveux, en négligeant le rôle de la moelle épinière et des nerfs périphériques.

- Vision statique du cerveau : Ils peuvent croire que le cerveau est une structure figée, sans comprendre la notion de plasticité neuronale, qui permet l’apprentissage et l’adaptation.

- Confusion entre émotion et cognition : Certains élèves peuvent avoir du mal à distinguer les processus émotionnels (amygdale) des processus cognitifs (cortex préfrontal), bien que ces deux systèmes soient souvent interconnectés.

- Interprétation simpliste des maladies neurologiques : Les troubles comme la dépression ou Alzheimer peuvent être perçus uniquement comme des problèmes émotionnels ou liés à l’âge, sans intégrer les bases neuroscientifiques.

- Difficultés avec les schémas et illustrations : Les élèves peuvent avoir du mal à interpréter des schémas complexes de synapses, circuits neuronaux ou IRM cérébrales.

- Confusion sur le rôle des neurotransmetteurs : Croire que chaque neurotransmetteur a une fonction unique (ex. : dopamine uniquement liée au plaisir), sans comprendre leur rôle polyvalent selon le contexte cérébral.

- Compréhension des échelles spatiales et temporelles : Les élèves peuvent avoir des difficultés à appréhender les différences d’échelle, comme la taille microscopique d’une synapse par rapport à un lobe cérébral entier.

Plus : Ajoutez les difficultés suivantes :

Comprendre l’intégration des signaux neuronaux dans un réseau. Différencier les effets d’un neurotransmetteur selon le type de récepteur. Phase 2 : Confusions ou glissements de sens entre idées relatives aux neurosciences

- Cerveau - Esprit : Explicitez. Les élèves confondent souvent le cerveau comme organe biologique avec l’esprit, qui inclut les processus mentaux, les émotions et les pensées. Cette distinction nécessite d’introduire les concepts de matérialisme et de conscience.

- Neurone - Synapse : Explicitez. Ils peuvent penser que le neurone est l’unique acteur de la transmission d’informations, oubliant le rôle crucial des synapses dans la communication neuronale.

- Système nerveux central - Système nerveux périphérique : Explicitez. La distinction entre ces deux sous-systèmes est souvent mal comprise, avec une tendance à minimiser l’importance des nerfs périphériques.

- Plasticité neuronale - Croissance neuronale : Explicitez. Les élèves peuvent croire que la plasticité neuronale implique la création de nouveaux neurones (neurogenèse), alors qu’elle fait principalement référence au remodelage des connexions existantes.

- IRM fonctionnelle - IRM anatomique : Explicitez. Ils peuvent confondre les deux techniques d’imagerie, ne comprenant pas que l’une mesure l’activité cérébrale (fonctionnelle) et l’autre les structures physiques (anatomique).

- Excitation - Inhibition neuronale : Explicitez. La notion que les neurones inhibiteurs sont aussi importants que les excitateurs peut être difficile à intégrer, les élèves imaginant souvent que l’activité cérébrale est principalement excitatrice.

- Neurotransmetteur unique - Réseaux neuronaux complexes : Explicitez. Une vision simplifiée peut pousser les élèves à croire qu’un neurotransmetteur spécifique contrôle une fonction précise, sans tenir compte de l’interaction complexe entre multiples substances dans les réseaux cérébraux.

Encore : Ajoutez les confusions suivantes :

La différence entre les potentiels gradués et le potentiel d’action. L’interaction entre génétique et environnement dans le développement cérébral.

Questions possibles

Questions possibles

- Qu'est-ce qu'un neurone et quelle est sa fonction principale ?: Le neurone est une cellule nerveuse spécialisée dans la transmission des signaux électriques et chimiques dans le système nerveux.

- Quelle est la différence entre une synapse chimique et une synapse électrique ?: Une synapse chimique utilise des neurotransmetteurs pour transmettre le signal, tandis qu'une synapse électrique permet une transmission directe via des jonctions gap.

- Qu’est-ce qu’un neurotransmetteur et quel rôle joue-t-il ?: Un neurotransmetteur est une substance chimique qui transmet un signal d'un neurone à un autre à travers une synapse.

- Qu’est-ce que le potentiel d’action ?: Le potentiel d’action est un signal électrique qui parcourt l’axone pour transmettre une information à d'autres neurones ou cellules.

- Quelle est la différence entre le potentiel d’action et le potentiel gradué ?: Le potentiel d’action est un signal tout ou rien qui se propage sur de longues distances, alors que le potentiel gradué est localisé et diminue en intensité avec la distance.

- Qu’entend-on par plasticité synaptique ?: La plasticité synaptique désigne la capacité des connexions entre neurones à se renforcer ou s'affaiblir en réponse à l'expérience ou à l'apprentissage.

- Quelle est la fonction principale de la dopamine dans le cerveau ?: La dopamine joue un rôle dans la motivation, le plaisir, le contrôle moteur et la régulation de l’humeur.

- Comment le cerveau adapte-t-il ses connexions en réponse à l’apprentissage ?: Grâce à la plasticité synaptique, qui modifie la force ou le nombre de connexions entre neurones.

- Pourquoi les neurotransmetteurs ne se lient-ils qu’à certains récepteurs ?: Parce que chaque neurotransmetteur a une structure spécifique qui correspond à des récepteurs spécifiques, comme une clé dans une serrure.

- Quels sont les principaux défis liés à l’étude des neurosciences ?: Ils incluent la complexité des réseaux neuronaux, la diversité des neurotransmetteurs et l'interprétation des données issues des techniques comme l’IRM fonctionnelle.

Liaisons enseignements et programmes

Liaisons enseignements et programmes

Idées ou Réflexions liées à son enseignement

Stratégies pour favoriser des changements conceptuels

1. Identifier les conceptions préalables :

Exemple: Lors d’une leçon sur la gravité, demander aux élèves ce qu’ils pensent arriverait si un objet lourd et un objet léger étaient lâchés en même temps. Identifier leurs réponses erronées (par ex., "l’objet lourd tombe plus vite") pour ensuite construire la leçon en confrontant ces idées aux faits scientifiques.

2. Utiliser des exemples concrets et analogies :

Exemple : Pour expliquer la différence entre chaleur et température, comparer la température à la "vitesse" des molécules et la chaleur à leur "nombre total". Une tasse de café peut avoir une température élevée mais contenir moins de chaleur qu’un bain tiède.

3. Confronter les idées fausses à des expériences ou des données :

Exemple : Montrer une vidéo où une plume et un marteau tombent à la même vitesse dans un environnement sans air, pour corriger l'idée erronée que des objets plus lourds tombent plus vite.

4. Encourager la réflexion critique et le questionnement :

Exemple : Poser des questions ouvertes comme "Pourquoi penses-tu que cela se produit ?" et guider les élèves dans l’analyse logique des phénomènes, par exemple, pour comprendre pourquoi la Terre est sphérique et non plate.

5. Construire sur des connaissances antérieures :

Exemple : Pour enseigner la photosynthèse, partir de l’idée intuitive que les plantes "mangent de la terre" et introduire progressivement les concepts de lumière et de dioxyde de carbone.

6. Utiliser des outils visuels et interactifs :

Exemple : Exploiter des simulations numériques interactives pour démontrer des phénomènes complexes, comme la dilatation thermique ou les changements d'état.

7. Encourager l’apprentissage collaboratif :

Exemple : Organiser des discussions en groupe où les élèves partagent leurs idées sur des concepts comme l’électricité. Les pairs peuvent souvent expliquer des idées complexes de manière simple et accessible.

8. Fournir des feedbacks constructifs :

Exemple : Après une activité expérimentale, expliquer pourquoi une idée erronée (par exemple, que le courant est "consommé" par une ampoule) est incorrecte et orienter les élèves vers une interprétation correcte.

9. Décomposer les concepts en étapes simples :

Exemple : Pour enseigner les forces, commencer par des forces simples (comme tirer/pousser) avant de passer à des notions plus complexes comme la force résultante.

10. Intégrer des jeux ou défis éducatifs:

Exemple : Proposer un jeu où les élèves doivent classer des affirmations comme "vraies" ou "fausses" sur un concept scientifique, suivi d’une discussion pour corriger les idées fausses.

11. Faire des liens avec la vie quotidienne :

Exemple : Pour expliquer l'inertie, utiliser l’exemple d’un passager dans une voiture qui est projeté en avant lors d’un freinage brutal.

Pour améliorer ou compléter ces stratégies :

Ajoutez : Vous pouvez aussi suggérer de nouvelles stratégies qui, selon vous, seraient efficaces dans ce contexte.

Education: Autres liens, sites ou portails

Bibliographie

Bibliographie

Pour citer cette page: ([1])

ABROUGUI, M & al, 2025. NEUROSCIENCES. In Didaquest [en ligne]. <http:www.didaquest.org/wiki/NEUROSCIENCES>, consulté le 19, mai, 2025

- ..................

- ..................

- ..................

- ..................

- Pages utilisant des arguments dupliqués dans les appels de modèle

- Sponsors Education

- Neurone

- Synapse

- Neuroplasticité

- Neurotransmission

- Cortex

- Hippocampe

- Amygdale

- Perception

- Mémoire

- Attention

- Apprentissage

- Cognition

- Emotion

- Conscience

- Neurogenèse

- Neuroinflammation

- Neurodégénérescence

- Neuroimagerie

- Neuromodulation

- Neuroéthique

- Neuropharmacologie

- Neurologie

- Neuropsychologie

- Neurosciences

- Électrophysiologie

- Concepts

- NEUROSCIENCES

- NEUROSCIENCES (Concepts)

- Fiche conceptuelle didactique